訪日外国人観光客の消費行動やニーズが多様化する中、2025年に向けたインバウンド観光は新たな局面に突入しています。

ゴールデンルート以外の地域への誘致が加速し、地域ごとの独自コンテンツが重要性を増しているほか、高付加価値体験では富裕層をターゲットとしたオーダーメイド旅行や文化体験プログラムの需要が高まっています。また、サステナブルツーリズムも押さえておきたいトレンドです。多言語対応AIやVR/AR技術による事前体験、キャッシュレス決済の普及といったテクノロジーの活用により、利便性向上と新たな顧客体験が創出されているのも見逃せません。

これらのトレンドは、日本の観光産業が持続的な成長を遂げる上で不可欠な要素であり、今後のインバウンド戦略を立案する上で注視すべきキーワードとなるでしょう。

この記事では、2025年最新のインバウンド観光トレンドと注目キーワードを解説します。

【目次】

2024年は、日本のインバウンド市場にとって劇的な回復と成長を遂げた一年となりました。新型コロナウイルス感染症による渡航制限が完全に解除され、各国からの旅行需要が爆発的に高まった結果、訪日外国人観光客数は過去最高を更新し、それに伴う経済インパクトも絶大なものとなりました。

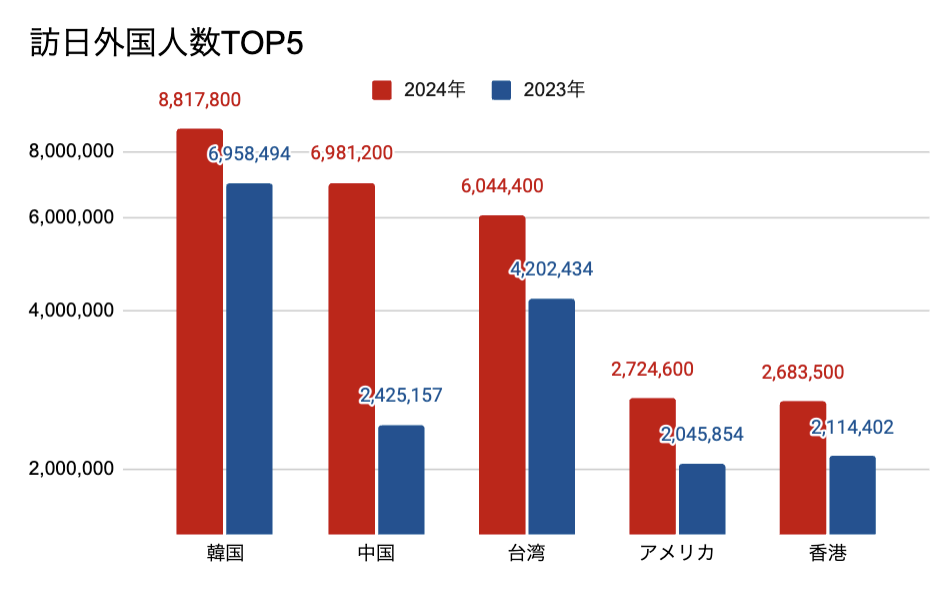

2024年の訪日外国人旅行者数は年間を通じて力強い回復基調が続き、通年で約3,687万人に達し、コロナ禍前の2019年の水準を大幅に上回る、過去最高記録を更新しました。

この増加の背景には、いくつかの要因が挙げられます。

最大の要因は、水際対策の完全撤廃により、海外からの渡航が物理的に容易になったことです。また、国際線の航空便数がコロナ禍前の水準にまで回復し、日本へのアクセスが格段に向上したことも挙げられます。

歴史的な円安が進行したことで、外国人観光客にとって日本での旅行費用が相対的に割安になり、購買意欲が強く刺激されたこともおおいに影響しているでしょう。加えて、日本が長年にわたり培ってきた文化、食、アニメ・漫画などのポップカルチャーといった魅力が世界的に認知され、訪日への強い動機付けとなったことも見逃せません。

国や地域ごとに見ると、回復が特に目立ったのは韓国、台湾、香港といった東アジアの国や地域から訪れる旅行者でした。これらの地域は日本と地理的に近く、もともと人的・経済的な交流も盛んであったため、コロナ禍による渡航制限が解除されると、いち早く訪日旅行需要が戻り始めました。また、欧米やオーストラリアからの旅行者も円安の恩恵を受けて訪日が増加し、消費額は一人当たりでも高く、市場全体を大きく押し上げました。一方、中国からの観光客は団体旅行の本格的な再開が遅れたものの、年間を通じて一定の存在感を示しています。

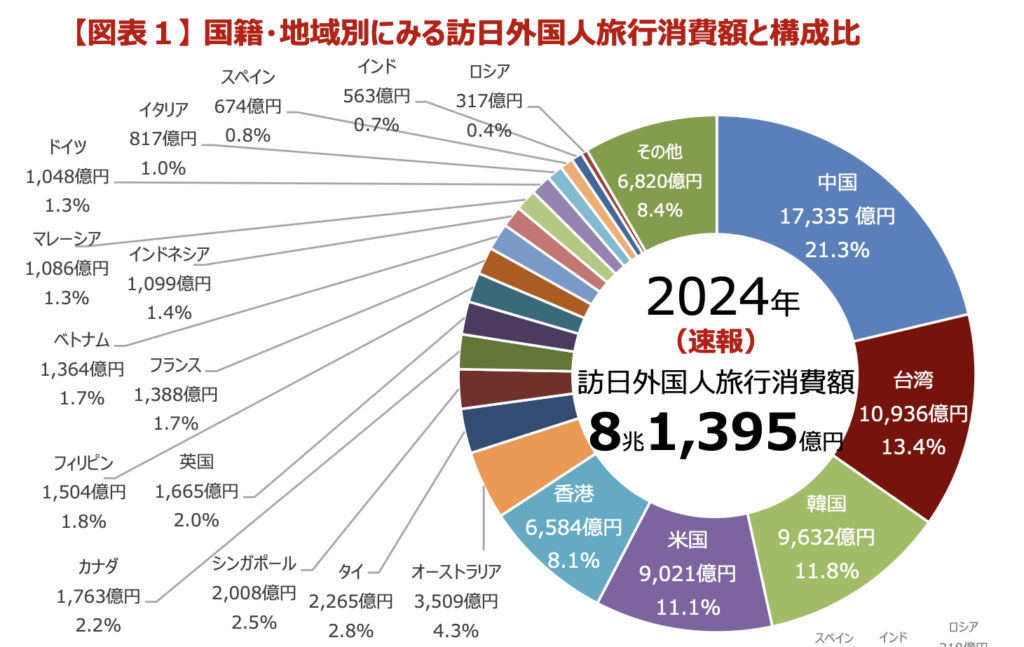

訪日外国人の増加は、日本の経済に非常に大きなインパクトをもたらしました。2024年の訪日外国人による消費総額は8兆1,395億円に達し、これもまた過去最高を記録しました。これは2023年の5.3兆円を大幅に上回る水準であり、日本の輸出産業において自動車産業に次ぐ規模です。

この経済インパクトの特徴として、消費行動の質の変化が挙げられます。かつては「爆買い」に象徴される「モノ消費」が主流でしたが、2024年は「コト消費」へのシフトがより鮮明になりました。

消費額の内訳を見ると、宿泊費と娯楽サービス費の伸びが際立っており、特に2019年と比較して宿泊費は1.94倍、娯楽サービス費は2.04倍に増加しました。これは、外国人観光客が単なる買い物だけでなく、日本ならではの体験、文化交流、質の高いサービスに価値を見出すようになったことを示しています。高級ホテルや旅館への宿泊需要が高まり、地方でのユニークなアクティビティや美食体験への支出が増加しているのも特筆すべきポイントです。

また、一人当たりの旅行支出も22.7万円と、2019年の15.9万円から大幅に増加し、消費単価の上昇が経済効果の拡大に寄与しました。特に欧米豪からの訪問客は一人当たりの支出額が高い傾向にあり、市場全体の消費額を押し上げる要因となっています。

2024年は日本の観光産業が力強く回復を見せた年となりましたが、その一方で新たな課題も明らかになっています。特に、オーバーツーリズムの問題は大きな社会的関心を集めるようになりました。たとえば京都市内や全国の有名観光地では、観光客の過度な集中により市街地の混雑が恒常化し、公共交通機関の混み合い、増加する観光ゴミ、さらには住民の生活環境への影響など、複数の問題が同時に顕在化しています。

今後はこれまで以上に地方への観光誘客を促進する重要性が高まっており、三大都市圏への観光需要の一極集中をどう緩和するかが問われています。

一方、地方観光地では、国際線の回復が遅れている空港も多く、加えて多言語対応や人手不足といった観光客受け入れ体制の整備不足が、地方への観光誘導の妨げとなっているのも事実です。

2024年のインバウンド需要は、日本の観光産業が国際競争において大きな可能性と成長力を持っていることを証明しました。

2025年以降もこの好調を維持し、持続可能な観光の実現や高付加価値化、地方誘客の加速、多言語対応やテクノロジーの活用による利便性向上など、さまざまな課題に取り組むことが求められます。

2025年のインバウンド市場は、コロナ禍による長い停滞を乗り越えた力強い回復局面にあります。それだけでなく、訪日旅行者によるニーズの多様化やサービスの高付加価値化、サステナビリティに対する意識の向上、さらにはデジタル技術の発展も重なり合い、市場は新しい段階に進化しています。今、最新のトレンドを捉えて優れた体験・サービスを提供できるかどうかが、日本のインバウンド産業にとって今後の成長や発展を左右する重要なポイントになるでしょう。

ここからは、2025年のインバウンド市場の動向をみていきましょう。

2025年に入ってから、日本を訪れる外国人旅行者の数は順調に増加し続けています。特に2025年4月には、単月として過去最高となる390万人もの訪日客を記録しました。さらに、1月から3月期のインバウンド消費額は2兆2,720億円に達し、これは前年同時期と比べて28.4%もの大幅な伸びとなっています。主な要因としては円安傾向が継続していること、そして他の国々と比べて日本国内の物価上昇率が比較的低水準に抑えられていることが挙げられます。

国籍・地域別では、中国からの訪日観光客数は完全な回復には至っていないものの、消費総額では依然として首位をキープしており、その消費意欲の高さが目立っています。

次いで、台湾・韓国・米国・香港からの旅行者も多く、アジア圏が引き続き日本観光の中心的な市場となっているのが現状です。

近年、訪日外国人観光客の消費行動には大きな変化が見られています。以前は化粧品や家電製品、ブランド品など「モノ消費」が主流で、いわゆる「爆買い」に象徴されるように、物品の大量購入が多く報じられてきました。しかし現在ではその傾向が大きく変化し、日本旅行の最大の魅力として、体験やサービス、文化に対する「コト消費」への関心が高まっています。

特に富裕層を中心に、オーダーメイドのプライベートツアーや歴史的文化財の特別拝観、格式ある旅館での贅沢な宿泊、美食体験といった、他では味わえない高付加価値体験を求める声が増加しているのが特徴です。これを受け、観光庁は高付加価値旅行者の積極的な誘致を政策の柱に据えて都市部から地方への観光客分散も推進しています。

また、飲食においても寿司やラーメンといった定番にとどまらず、地方ならではの郷土料理、地元食材を使ったレストラン、酒蔵見学など日本の食文化を深く体験したいというニーズがますます拡大してきました。

東京や京都といった主要都市だけでなく、地方の魅力的な都市や地域を訪れる「セカンドシティ観光」も増加してお、高山(岐阜)、倉敷(岡山)、佐賀などが人気を集めています。これは、混雑を避け、よりローカルな体験やユニークな魅力を求める旅行者が増加しているためで、地方創生にも影響を与えつつあります。

地球規模で環境保護や地域社会への貢献を重視する動きの加速を受け、近年はサステナブルツーリズム(持続可能な観光)への注目度も高まっています。特に訪日外国人観光客の間ではエシカル消費の意識が広がっており、地域産品の購入や、地元住民との積極的な交流を通じて、観光客自ら地域経済の発展に寄与しようとする動きが見受けられます。

一方で、オーバーツーリズムの課題も無視できません。有効な対策としては、特定の観光地への集中を避けるため地方への誘客、多様な時間帯に分散して訪れる工夫、混雑状況の「見える化」などの導入が進められています。

AIやIoTなどの最先端テクノロジーが観光業界に取り入れられることで、旅行者の体験が今まで以上に多様化し、快適なものへと進化しているのも近年のインバウンド市場の特徴です。次に挙げる4つのテクノロジーは、これからますます普及し、インバウンドを強力に後押しするでしょう。

VR/AR技術の活用: バーチャルリアリティ(VR)や拡張現実(AR)を活用したデジタル体験の提供も始まり、家に居ながら観光地の下見や現地での情報補足が可能となりました。これにより、訪れる前から旅の期待感が高まり、現地でもより深い体験ができる環境が整いつつあります。

政府は、訪日外国人観光客の地方誘客をさらに強化する方針を示しており、観光庁では地方への観光客分散を図るため、従来よりも幅広い補助金制度を用意し、地域独自の伝統や文化を生かした観光コンテンツの開発、安全かつ安心して旅行できる受け入れ体制の構築を積極的に支援しています。

一方で、地方への誘客を実現するには多くの課題も避けて通れません。具体的には、

といった点が挙げられます。持続可能な観光を実現するためには、地域社会全体で課題解決と工夫を重ねる取り組みが求められまるのはいうまでもありません。

ここから観光業、飲食業、小売業それぞれの業界ごとに、インバウンド市場の最新トレンドについて詳しく解説していきます。

2025年の観光業界におけるインバウンドトレンドは、

の3点が特に顕著です。

「地方分散と高付加価値化」は、ゴールデンルートと呼ばれる東京・京都・大阪といった定番ルートからの脱却が進んでいることを示します。訪日外国人観光客は、よりローカルでAuthentic(本物志向)な体験を求め、日本の多様な地域文化や自然に目を向けています。特に、富裕層をターゲットとした高付加価値旅行の需要が急増しており、地域の伝統文化体験(例:茶道、着物体験、日本酒造り)、アート鑑賞、古民家での滞在、美食を堪能するツアーなどが人気を集めており、地域経済への貢献だけでなく、地域固有の魅力を世界に発信する機会が増加しているのが現状です。

「サステナブルツーリズムの深化」は、環境への配慮や地域社会との共生を重視する傾向が強まっていることを指します。オーバーツーリズムが社会問題となる中で、観光客自身も持続可能な旅を意識するようになり、エシカル消費や地域貢献を重視する行動が見られます。たとえば、地域の文化や自然を守るためのエールツーリズム(応援旅行)や環境負荷の少ない交通手段の利用、地元住民との交流を促すプログラムなどがその良い例です。国立公園でのエコツーリズム体験や、地域再生を目指すゲストハウスへの宿泊なども人気があります。これを受けて、企業側もカーボンニュートラルへの貢献や、地域雇用創出に繋がる観光商品の開発を積極的に進めています。

「テクノロジーによるパーソナライズ」は、AIやデータ分析を活用した個人の好みに合わせた旅行体験の提供が進んでいることを意味します。旅行者の過去の行動データや検索履歴を基に、AIが最適な観光ルートや宿泊施設、アクティビティを提案するサービスは今や当たり前です。多言語対応のAIチャットボットや翻訳アプリの進化により、言語の壁が低くなり、よりスムーズなコミュニケーションが可能になっているのも、訪日のハードルを下げています。VR/AR技術を用いた観光地の事前体験や、観光地での情報提供も広がりを見せており、旅行者の期待値を高めるとともに現地での満足度向上に貢献しています。

2025年の飲食業界におけるインバウンドトレンドは、

がキーワードとなります。

「多様化する食ニーズへの対応」として、日本の伝統的な和食(寿司、ラーメン、天ぷらなど)の人気は依然として高いものの、それ以外の幅広いニーズに対応する動きが加速しています。具体的には、ベジタリアン、ヴィーガン、ハラル、グルテンフリーといった食の制約を持つ観光客への対応が必須となりつつあり、アレルギー表示の徹底や専用メニューの提供、代替食材の活用などが進められています。

また、健康志向の高まりから、オーガニック食材や地元の旬の食材を前面に出したレストランも人気です。SNSの影響で、見た目にも美しい「映え」るスイーツやカフェ、ユニークなコンセプトの居酒屋なども注目を集めています。

「ローカルガストロノミーの深化」は、地域の食材や文化に根ざした食体験への需要が高まっていることを指します。観光客は、その土地ならではの味を求めており、有名店だけでなく、地方の小さな飲食店や地元の食材を活かしたレストラン、道の駅、朝市などが注目されています。特にご当地グルメを食べるだけでなく、酒蔵見学や日本茶の体験、地元農家での収穫体験と調理を組み合わせたプログラムなど、食を通して地域の文化を深く知る「食ツーリズム」が人気です。単なる食事だけでなく、その背景にあるストーリーや生産者の思いに触れる体験が提供される、より記憶に残る旅の需要が増しています。

「テクノロジーによる効率化と顧客体験向上」では、デジタル技術の導入が飲食店の運営効率を高め、外国人観光客の利便性を向上させています。多言語対応のモバイルオーダーシステムや、オンライン予約システムの導入はもはや常識となりつつあります。今や、AIを活用したメニューのレコメンデーション機能や、翻訳機能付きのタブレット型注文システムも普及しており、言語の壁を感じさせないスムーズな注文が可能です。また、キャッシュレス決済(クレジットカード、QRコード決済、モバイル決済など)の対応は必須であり、外国人観光客の消費行動を後押ししています。SNSでの情報発信も強化されているため、視覚的に訴えかける写真や動画を通じて、世界の食通にアプローチが可能です。

2025年の小売業界におけるインバウンドトレンドは、

が主要な動向となっています。

「体験型消費へのシフト」は、訪日外国人観光客が単にモノを購入するだけでなく、購買プロセス自体を体験として楽しむ傾向が強まっていることを示します。百貨店や専門店では、製品のデモンストレーション、限定品の試飲・試食、ワークショップ(例:和菓子の手作り体験、工芸品の絵付け体験)、ブランドの歴史や製造工程を紹介する展示スペースの設置など、来店客が参加できるプログラムを充実させています。プログラムへの参加を通じて製品への愛着を深め、記憶に残る購買体験をすることで、ショッピングが単なるお土産購入以上の価値を持つようになるのです。

「Eコマースとの融合とOMO化」は、オンラインとオフラインの購買チャネルがシームレスに連携する「OMO(Online Merges with Offline)」戦略の推進を意味します。店舗で商品を試着・体験し、オンラインで購入して自国へ配送する「手ぶら観光」のニーズが高まっています。

店頭で商品のQRコードを読み込むことで、多言語の商品情報やレビューを閲覧できるシステム、オンラインストアへの誘導、購入後のアフターサービス提供などを強化するなど、外国人観光客が帰国後も継続して日本の商品を購入できる越境ECサイトの構築も重要です。これらの施策を行なえば、一時的な旅行消費に留まらず、長期的な顧客関係を築き、リピート購入が期待できるでしょう。

「パーソナライズされた購買体験」では、個々の外国人観光客のニーズや好みに合わせた商品提案やサービス提供が重視されています。具体的には多言語対応可能なスタッフの配置はもちろんのこと、AIを活用したレコメンデーションシステムや、顔認証技術による顧客識別の導入などです。

過去の購買履歴や閲覧履歴に基づいたパーソナルな情報提供や、限定クーポン、特別イベントへの招待などを行うと、顧客満足度が高まります。また、税金還付手続きの効率化(デジタル免税手続きなど)や、購入品の海外配送サービス、手荷物預かりサービスなど、外国人観光客がスムーズかつストレスなく買い物できるよう、きめ細やかなサービスを提供するのも有効な施策です。

2025年のインバウンド市場は、コロナ禍からの回復傾向だけでなく、さまざまな社会的要因や技術革新の進展にも左右され大きく変化しています。以下では、2025年において特に注目を集めるインバウンド関連のキーワードについてわかりやすくご紹介します。

富裕層を中心に、ゴールデンルート(東京・京都・大阪)の混雑を避け、よりAuthentic(本物)な日本の文化や自然体験へのニーズが高まっています。観光庁や地方自治体も、地域資源を活かしたコンテンツ開発や情報発信に注力しており、オーバーツーリズム対策としても注目されています。

単価の高い富裕層の取り込みは、消費額の増加に直結するため、非常に重要なキーワードです。彼らは、一般では体験できないようなオーダーメイドの特別プラン、高級旅館での滞在、文化財の特別拝観、プライベートガイド付きのツアー、美食体験など、質と希少性を重視した体験を求めます。

環境保護、地域社会への貢献、文化の尊重を重視する「持続可能な観光」への関心も世界的に高まっています。観光客自身もエシカル消費を意識するようになり、地域産品の購入、環境負荷の少ない交通手段の利用、地域住民との交流などを通じて、地域経済と環境に配慮した旅のスタイルが支持されています。

AIを活用した多言語対応のチャットボットやパーソナライズされた旅行プランの提案、VR/AR技術による観光地の事前体験や現地での情報提供、そしてキャッシュレス決済の普及は、外国人観光客の利便性を飛躍的に向上させました。特に、免税手続きのデジタル化や顔認証技術の活用など、新たな技術導入が進んでいます。

ベジタリアン、ヴィーガン、ハラルといった食の多様性への対応や、ムスリム向けの礼拝スペースの整備、障害を持つ旅行者へのバリアフリー対応など、「誰一人取り残さない観光」を目指す動きが加速しています。これは、より多くの人々が安心して日本を訪れるための重要な要素です。

温泉療法、メディカルツーリズム、ヨガや瞑想を取り入れたリトリート体験など、心身の健康増進や癒しを目的とした旅行が増加しています。日本の温泉文化や自然環境は、この分野で高いポテンシャルを秘めており、今後の成長が期待される分野です。

Meeting(会議)、Incentive Travel(報奨旅行)、Convention(大会)、Exhibition/Event(展示会/イベント)の頭文字を取ったMICEは、高単価かつ長期滞在に繋がりやすいため、重要なターゲットです。国際会議場の整備や、ユニークベニューの活用など、誘致に向けた取り組みが強化されています。

近年、インバウンド需要の高まりを受け、全国各地で多くの企業や自治体が外国人観光客の誘致やサービスの充実に積極的に取り組んでいます。インバウンド対策を進める際は、成功事例を参考にし、自社や地域の強みを活かした独自の戦略を展開することが重要です。以下に、注目すべきヒントを紹介します。

単に「日本らしさ」という漠然としたイメージを伝えるだけではなく、なぜその地域や施設がほかと異なり、旅行者や利用者に選ばれるべきなのか、具体的かつ明確な「選ばれる理由」を打ち出すことが大切です。その土地ならではの文化や歴史、自然環境、食の魅力、そして住民の暮らしや営みなどを深堀りし、それらを独自のストーリーとして国内外に発信しましょう。

具体例としては、瀬戸内海に点在するアートの島々(直島、豊島など)が挙げられます。ここでは現代アートと豊かな自然、島の日常生活が有機的に融合し、世界中のアートファンを惹きつける独自の体験を提供しており、ただ美術館が存在するだけではない、アートに触れられる「場」としての総合的なデザインが高く評価されています。

また、岐阜県高山市は、歴史的な町並みと飛騨牛などの食文化を前面に押し出し、その長い歴史や伝統、職人技にまつわる物語を多言語で積極的に発信しています。訪れる人々に「ここだけの体験」を伝えることでファンを増やしているのです。

訪日外国人観光客の志向や期待はかつてないほどに多様化しています。そのため、以前のような均一なサービスや画一的な体験では顧客の満足度を十分に高めることが難しくなりました。実際に成功を収めている観光事業者の多くは、特定のターゲット層に焦点を絞り、そのニーズに寄り添った細やかな対応を徹底しています。つまり、旅の目的や趣味、食習慣、文化的背景を反映させたパーソナライズ体験の提供が重視されているのです。

パーソナライズ体験を提供する際のポイントとして意識したいのは、データ分析によるターゲット層の明確化と、ニーズ変化への柔軟な対応力です。たとえば、北海道・ニセコのリゾート地では以下のような工夫が功を奏しています。

京都の高級宿泊施設でも同様に、

など、顧客データの分析を通じて、どの層がどのような体験を求めているかを明確にし、食文化の違いや言語対応、信仰上の配慮まで幅広くカバーできる仕組みの構築が、リピーター獲得にもつながります。

デジタル技術の飛躍的な進化により、インバウンド対策の現場でもテクノロジーの活用が不可欠となっています。多くの成功事例では、最先端のテクノロジーを積極的に取り入れており、情報発信から予約、決済、問い合わせまで、さまざまな場面で外国人観光客の利便性向上を追求していると言っても過言ではありません。

デジタル化を推進する場合は、顧客視点で推進することが重要です。

たとえば、JR東日本では、多言語に完全対応したウェブサイトやスマートフォン用アプリを通じて、列車の運行情報や乗り換え案内、観光地情報を一元的に発信し、訪日外国人が鉄道利用や移動に迷うことなく、スムーズに日本国内を周遊できるようサポートしています。

駅施設内では、無料Wi-Fiの設置拡大や、券売機における多言語対応も進んでおり、言語や文化の壁を感じることなく日本体験ができる点も、観光客の訪日を後押ししているといえるでしょう。

大手百貨店や家電量販店など小売業では、多岐にわたるキャッシュレス決済手段(クレジットカード・QRコード・モバイル決済など)へ柔軟に対応し、免税手続きのデジタル化を進めることが、訪日観光客の利便性と満足度を高めることに繋がります。

また、SNSの活用もインバウンド対策に欠かせません。InstagramやTikTokを活用し、写真や動画で日本の魅力を発信したり、良質な口コミを集めることも集客をおおいに後押ししてくれます。もちろんAI翻訳ツールやオンライン予約システムの導入が必要なこちは言うまでもありません。

観光業が発展する過程でオーバーツーリズムによる影響が社会的な問題となっており、観光客の増加と地域住民の生活、さらには自然環境の保全とのバランスを意識した「持続可能な観光」の重要性がますます高まっています。「持続可能な観光」プランの提供に成功している地域では、地元住民の理解と積極的な協力をもとに、長期的な視野でインバウンド振興が進められているのが特徴です。

地域コミュニティと密接に連携し、環境保護への配慮を徹底したり、地域住民自らがガイドとなってツアーを運営したりすることは、新たな雇用の創出にもつながり、地域社会全体の持続可能性を高めることに繋がります。

インバウンド市場が活況を呈する2025年において、訪日外国人観光客を効果的に集客し、満足度を高め、リピーターに繋げるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、インバウンド成功のための5つの重要なステップを解説します。

インバウンド戦略を成功させるための第一歩は、「誰に」「何を」「どのように」届けるのか、ターゲットを明確に定義し、そのニーズや特徴を深く分析することです。単に「外国人観光客」とひと括りにするのではなく、国籍や年代、旅行の目的、渡航予算、関心分野など多様な要素を考慮し、より具体的な顧客像(ペルソナ)を設定する必要があります。

ターゲットとなる顧客のニーズや期待をしっかりと把握した上で、それに応えるだけでなく、時には予想を超える価値を提供する商品やサービスを開発することが重要です。

体験型コンテンツの充実が求められる現代では、単なるモノの消費から思い出や体験といったコトの消費へと消費者の関心が移りつつあります。

市場に数ある選択肢の中から、自社を選んでもらうためには、他社にはない特徴や強みを明確に打ち出し、「なぜこのサービスや商品を選ぶべきか」という納得感のある理由を創り出しましょう。

以上のような商品・サービスを積極的に提供し、記憶に残る特別なひとときを演出するのが効果的です。

高付加価値化も重要です。

富裕層のお客様が満足できるような、プライベートツアーやオーダーメイドの旅行プラン、ハイヤーによる送迎サービス、地元の特別なレストランや限定空間での食事体験など、一般には体験できないワンランク上のサービスを用意します。これらのサービスは、客単価を向上させるだけでなく、リピーターや熱心なファンの獲得にもつながります。

その土地でしか味わえない歴史や文化、人々の暮らしなど地域ならではの資源を掘り起こし、商品やサービスに背景となる物語を持たせて、訪れる人々の心に深い印象を与えましょう。

どんなに素晴らしく、ユニークで魅力的な商品やサービスを取り揃えていても、その存在がターゲットに正しく伝わらなければ、期待するような集客や売上の増加にはなかなか繋がりません。現代のビジネスでは、ターゲットとなる層に合わせた効果的な情報発信とプロモーション戦略の実施が不可欠です。グローバル市場を視野に入れるなら、多言語によるアプローチもますます重要になってきます。

観光地に訪れるお客様が、心から安心して快適に過ごせる環境を充実させることは、顧客満足度を高め、リピーターの獲得やポジティブな口コミの拡散に大きく寄与します。顧客が期待する以上の体験を用意すれば、日本旅行が思い出深い旅となり再訪の意欲や友人・知人への推奨にも繋がることはいうまでもありません。そのためには、次のような具体的な施策を実施しましょう。

インバウンド市場は非常にダイナミックであり、日々その動向や消費者ニーズが刻々と変化し続けています。こうした環境の中で、安定した成果を持続的に得るためには、数値や事実に基づく詳細な分析、そして適切な改善策を計画的に繰り返す「PDCAサイクル」の活用が欠かせません。

2025年のインバウンド観光は、コロナ禍からの回復を超え、質的変化が加速しています。最新トレンドは「地方分散とセカンドシティ観光」で、主要都市から地域の隠れた魅力を求める動きが顕著です。これに伴い「高付加価値旅行」の需要が増大し、富裕層をターゲットとした体験型コンテンツや限定サービスの提供が重視されています。

また、「サステナブルツーリズム」も注目を集めており、環境・地域社会への配慮が旅行者の選択基準になっているほか、AIによるパーソナライズされた情報提供やキャッシュレス決済の普及といった「テクノロジーの活用」が利便性を向上させている点も注目したいポイントです。

今後は多様なニーズに応える「インクルーシブツーリズム」や「ヘルスケアツーリズム」も拡大していくでしょう。

これからのインバウンド集客を成功させるには、データ分析に基づく戦略的なプロモーションが成功のカギと言えます。

私たち、インバウンドマーケティングジャパンは、

訪日外国人観光客の集客支援に”とんでもなく”特化。

多言語対応のMEOやGoogle広告を活用したデジタルマーケティングの知見を生かし、訪日客の集客や来店促進、海外向けSNSの構築・運用、店舗のインバウンド対応まで、総合的な支援サービスを行っています。

「対策を進めたいが、どこから手をつけていいか分からない」とお困りですか?当社では、企業や店舗様の課題と目標に合わせた最適なプランをご提案いたします。無料での相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!