2024年から始まった訪日外国人旅行者の急増は、2025年以降もその勢いを維持する見込みです。コロナ禍からの劇的な回復は予想をはるかに超え、日本の観光業界全体に大きな変化をもたらしています。全国の観光事業者や地方自治体は、この絶好の機会を捉え、多様な受け入れ体制の整備を加速させることが大切です。

【目次】

日本政府観光局(JNTO)が最近発表した最新統計データによれば、2024年12月の訪日外国人旅行者数は実に348万9,800人を記録し、単月として史上初めて340万人を突破しました。この急増ぶりは観光業界に大きな衝撃と期待を与えています。

2023年以降、コロナ禍を経て国際観光が回復基調に入っていましたが、2024年の訪日客数はその勢いをさらに増し、日本のインバウンド観光の新たなステージに突入したことを予感させるものです。日本全国の観光地や宿泊施設、飲食店、小売業など、広い産業領域でインバウンドに対する意識や取り組みの抜本的な見直しが迫られる局面を迎えていると言っても過言ではありません。

政府は、観光政策の最上位計画である「第4次観光立国推進基本計画」の中で、きわめて野心的な目標として「2030年に年間6,000万人の訪日外国人旅行者達成」を掲げています。つまり、政府は「観光立国」としてのさらなる地位を確立し、経済の柱の1つとして観光産業を位置付けているのです。

人口減少・高齢化が進行する日本国内において、安定したインバウンド需要の拡大は、地方創生や地域経済の活性化にも大きく寄与することが期待されています。今後日本がさらなる成長軌道に乗るためには、従来の観光施策や受入体制の枠を超え、より戦略的・総合的な取り組みが不可欠です。

観光庁が発表した「訪日外客統計」(2025年3月発表推計値)によると、2025年1月には378万1,200人を記録し、前年同月比で40.6%増と過去最高を大幅に更新しました。さらに、2025年2月も325万8,100人を記録し、前年同月比16.9%増と2月としては過去最高となりました。

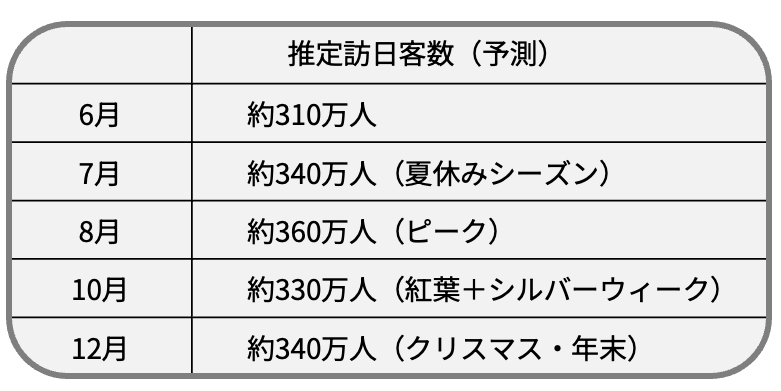

▶︎ 想定される今後の訪日客数(月別)

近年発表された最新の訪日外国人観光客データを総合的に分析すると、毎月の来訪者数が300万人を超えるという状況が安定的に続いており、日本を訪れる海外からの観光需要がもはや一過性のものではなく、確固たるトレンドとして持続していることが明確になりました。これほどまでの高水準を維持できている要因としては、コロナ禍からの経済活動再開、円安傾向、充実した観光インフラ、そして日本独自の観光資源やホスピタリティの高さが挙げられます。もし現在の増加傾向が今後も続くのであれば、年間の訪日観光客数が4,000万人という過去最高水準を大きく上回るのは現実的な目標といえます。また、これから迎える夏休みや冬の旅行シーズンには、旅行需要がさらに拍車をかけることが期待されており、記録的な来訪者数となる可能性も指摘されています。

いよいよ“訪日外国人6,000万人時代”が現実味 高付加価値観光を実現するインバウンド戦略の最新動向とその意義

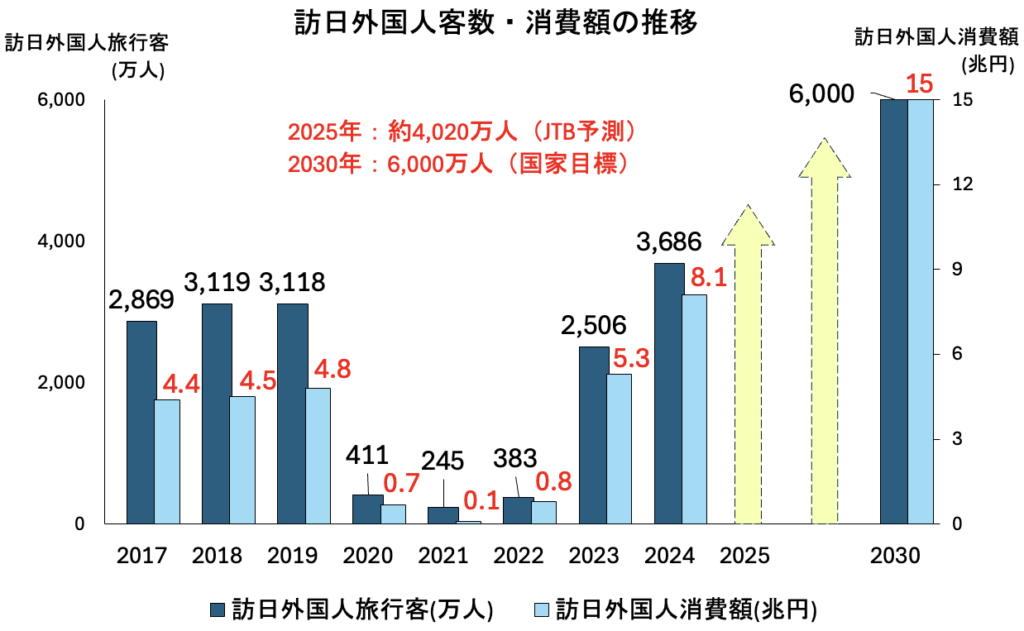

ここ数年、激動ともいえる時代を経て、日本のインバウンド観光市場は新型コロナウイルス感染症の影響から見事なV字回復を果たしました。

2024年、日本を訪れた外国人旅行者はついに3,500万人を超え、日本インバウンド市場は過去最大規模となりました。インバウンド消費額も8兆円に急伸し、回復どころか新たな成長軌道への移行が鮮明です。

2030年までに日本を訪れる外国人旅行者数6,000万人、インバウンド消費額15兆円という新たな数値目標も決して非現実的な夢ではなく、今ようやく次なる成長フェーズの入口に立ったといえます。

現在、日本は年間3,500万人規模のインバウンド市場を有していますが、これを2030年までに6,000万人へと倍増させるためには、大胆かつ抜本的な変革が必要不可欠です。過去の成長トレンドを遥かに上回る2,500万人増という高い目標、その実現へ向けては従来型のプロモーションや施設整備の延長線上だけでは到底及びません。新たなマーケティング戦略の構築、多様化する旅行者ニーズへの柔軟対応、官民横断的な連携強化、日本全国規模での観光インフラ刷新など、重層的かつ総合的な取り組みが不可欠となります。

インバウンド拡大の実現へ向けては、航空業界を中心としたアクセス強化策、ツアーオペレーター・ホテル・旅館等の宿泊業者による商品多様化、観光関連事業者の連携、自治体や政府間外交など多くの利害関係者がそれぞれの立場で積極的役割を果たすことが求められます。特に、戦略的には次のポイントが重要となります。

グローバルな需要構造の変化、インバウンドトレンドの多様化に機動的・戦略的に対応し、日本の観光資源の幅広い魅力や独自性、アドバンテージを可視化・発信していくことで、質・量ともに世界屈指の観光大国へと進化する基盤が生まれるでしょう。

目標実現へ向けて最重要課題となるのが、観光インフラ全般の抜本的強化です。今後、訪日客の急増に確実に対応するため、宿泊施設の供給力増強・サービス品質の底上げ、観光従事者の人材確保・育成、広域観光圏をカバーする交通網の整備・近代化、デジタルインフラ拡充・多言語対応など、インフラ全体の持続的進化が不可欠となります。

こうした都市圏のインフラに制約が生まれる一方で、地方都市や自然豊かなリゾート地域などは相対的に宿泊施設に余力があり、未開発・未発信の観光資源も多く潜在しています。今後は、各地域の独自文化・伝統・自然・食・体験型アクティビティを最大限に活かしたコンテンツ創出、外国人ニーズに寄り添う徹底した利便性向上、生活インフラのグローバル対応、脱・大都市一極集中による地域の魅力再発見戦略が重要です。

特に次に挙げるインフラ刷新×地方分散×体験価値創出に軸足を置いた戦略実行が進むことで、多様な旅行者の嗜好やニーズに応える高品質な観光サービスが確立できます。

これらを徹底することは、1人あたりの消費額を増し顧客満足度向上させるとともに、観光産業全体の底上げ・日本ブランド価値の世界的な向上にも直結するでしょう。

日本は今、インバウンド戦略の新時代に舵を切りつつあります。短期的な数字の達成のみを目指すのではなく、「質の向上」と「量の拡大」を両立しながら、持続可能で国際競争力の高い観光立国へと進むことが重要です。世界の多様な価値観・バックグラウンドをもった旅行者に、日本独自の文化・歴史・食・自然・おもてなしを体験してもらい、リピーターを増やすことは長期的な国際交流ネットワークや経済的波及効果も生みだします。

以上のような多角的な取り組みのもと、行政・民間企業・地域社会が緊密に協力しつつ、誰もが誇れる“観光大国・日本”へと着実に進化していくことが期待されています。そのためには、すべての日本人がインバウンドの成功が自らの暮らしや地域の発展、ひいては日本社会の繁栄へとつながることを実感できるよう、関係者一人ひとりが主体的に未来志向の行動を起こしていくことが不可欠です。

2024年から2025年にかけて、日本を訪れる外国人観光客の出身国や地域の構成は大きく変容しつつあります。これまで日本へのインバウンド市場はアジア近隣諸国を中心に成長してきましたが、近年はグローバル化の波や情報発信手段の拡充によって、その多様化と細分化が過去に例をみないほど加速しています。特に中国市場については、新型コロナウイルス流行による停滞期を経て、2024年には訪日旅行の需要が回復基調を見せ、2025年1月には約378万人の外国人観光客が訪日しました。これにより、前年同月比で約80%もの大幅な増加を記録し、再び日本が世界から注目されていることが明らかになったといえます。

特筆すべきは、中国本土からの訪問者数が前年同月比約136%増加し、さらにはコロナ禍以前の2019年1月と比較しても約30%増という顕著な跳ね上がりを見せていることです。これらのデータは、中国市場の本格的な回復が始まり、新しい成長フェーズに突入したことを示唆しています。背景には航空路線の回復やオンライン旅行情報の普及、中国人旅行者の志向の変化など、いくつもの複合的な要因が絡み合っています。

このように、中国市場の回復が進む一方で、インバウンド市場全体としては、これまで日本旅行の“主役”であった近隣の韓国、台湾、香港などに加えて、さらなる市場拡大の波が押し寄せています。それが、ASEAN(東南アジア諸国連合)諸国、北米(アメリカ・カナダ)、欧州(イギリス・フランス・ドイツなど)、中東圏などの長距離市場からの旅行者増加です。世界的な航空需要の復活や、航空会社による日本直行便の拡充がこの傾向を後押ししています。

長距離の移動も厭わずに日本を訪れる顧客層は、単なる観光にとどまらず「日本でしかできない特別な体験」を求めているのが特徴です。

近年では、ラグジュアリー志向や、文化体験志向(たとえば茶道や武道、伝統的な祭りへの参加、アート体験など)に代表されるように、「五感で味わう日本」を志向する観光客が増えています。こうした背景もあり、従来の団体旅行よりも個人旅行やカスタマイズ型の旅が選ばれる状態がますます強まっています。旅行者一人ひとりの多様なニーズや興味に応じて、きめ細やかな商品開発や体験コンテンツの提供がインバウンド市場拡大の鍵を握ります。

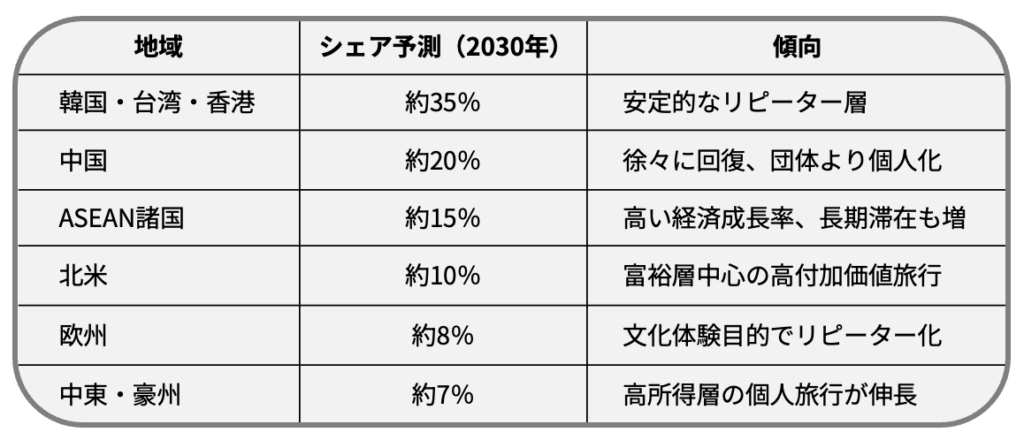

▶︎ 国・地域別構成(2030年予測)

2030年を展望すると、世界経済の成長や新たな航空路線、ビザ緩和政策などの影響で、日本を訪れる外国人観光客の出身国はより一層多彩になると予測されています。

これらの動向を捉えたうえで航空会社が直行便の就航拡大を進めており、「特別な体験」や「日本固有の文化」を求めてラグジュアリー志向や文化体験志向が強い個人旅行客が流入しています。旅行者の価値観・目的が細分化している今、画一的なパッケージツアーではなく、多様なニーズに応じてカスタマイズできる商品の設計が、今後のインバウンド戦略の重要なポイントとなるでしょう。

とりわけ、成長著しいASEAN・北米・欧州・中東からの観光客は、日本の名所旧跡や人気観光地だけを巡る従来型のツアーから、より深くパーソナルな価値体験を旅行に求める傾向が顕著です。こうした旅行者は、訪日の際に単なる観光名所巡りだけでなく、 食文化体験(例:郷土料理班や寿司作り体験)、自然アクティビティ(登山、サイクリング、田舎体験等)、オーダーメイド感覚のプレミアムツアー(貸切バスやプライベートガイドによるツアー、高級旅館での滞在型体験)といった、より深く“自分らしい”思い出を残す旅行を希望しています。

多様化が進むインバウンド需要に的確に応えるためには、各地域・各国別の嗜好やトレンド・消費傾向をきめ細やかに把握したうえで、 SNSや現地言語のWebサイトを駆使したターゲティング型のプロモーションが欠かせません。現地インフルエンサーとの連携や、各国で話題になるような体験型キャンペーンの展開、動画や写真による視覚訴求など、ユーザーが共感する情報発信が重要です。これにより新規顧客獲得だけでなく、複数回訪日するリピーターの促進も図り、持続的なインバウンド需要創出が実現します。

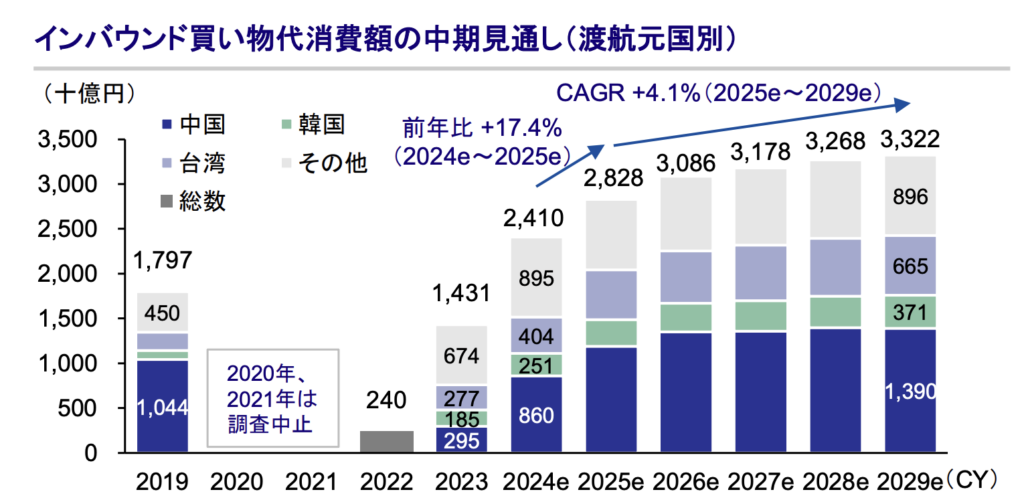

みずほ産業調査第76号「日本産業の中期見通し」のデータによれば、今後も訪日外国人による日本国内消費額は右肩上がりに伸び続けると見込まれます。特にショッピング代の消費額は2025年度に前年対比17.4%増とされ、2029年まで安定した成長が続くと算出されており、このペースでの増加は世界的な旅行需要と日本独自の観光資源が融合することで生み出される、極めて大きな経済効果の一端といえるでしょう。

さらに、ここ数年のインバウンド消費拡大は単なる買い物だけにとどまりません。旅行者の志向が「モノ」から「コト」へシフトし、 宿泊費(高級ホテル・旅館・リゾート等)、食費(ミシュラン店から地元グルメ探訪、食体験ツアーまで)、体験費(各種アクティビティや文化・伝統芸能・ワークショップ等)といった多様な分野での出費が拡大しています。かつては「爆買い」と呼ばれる家電・ブランド品の大量購入が訪日消費の象徴でしたが、今やツーリズムそのものが「コト志向」「体験志向」へと急速に転換しているのです。

このような支出の幅広さは、日本の観光産業が“付加価値型産業”として世界をリードする大きな後押しとなるでしょう。

観光庁発表の調査を振り返ると、2024年における訪日外国人1人あたり旅行支出は平均22万7千円であり、2019年の15万9千円から実に6万8千円増加しました。この増加分は単なる為替の円安効果だけでなく、近年増えている高所得層の訪日客比率上昇や、伝統文化・体験型アクティビティへの出費意欲の高まりが根底にあります。

また、SNSや口コミによる情報拡散の影響を受けて、従来型の爆買い消費から、地域特有の食文化体験(例:味噌・醤油造り、日本酒蔵見学等)、伝統工芸ワークショップ参加(陶芸・和紙作り・染色体験等)、自然体験(富士山登山、四季折々の花見、八ヶ岳でのアウトドアアクティビティ等)といった「そこでしかできない価値ある体験」への消費傾向が顕著になっています。旅行の付加価値が消費者にとってますます重要視される時代になったといえるでしょう。

今後の旅行消費で注目すべき重点項目

体験型消費への関心が高まる理由の一つが、SNS(Instagram、TikTok、YouTubeなど)を活用した個人旅行者の情報発信です。たとえば「旅先でしか体験できない特別な出来事」や「思い出に残る瞬間」を写真や動画に収めてSNS投稿することで、その体験が瞬時に全世界へシェアされ、次なる旅行者の関心を喚起する好循環を生みだしています。

コロナ禍を経て、人々の旅行ニーズ自体も変化し、安全性や快適性の確保を重視しつつ、混雑を避けて「本物志向」の体験を求める顧客が増加しました。こうした旅行者には、多少高価格であっても高付加価値商品(例:1日1組限定の農家民泊体験、地方の食材と職人の技を堪能するオーダーメイド旅等)が選ばれる傾向があります。事業者は、独自性と希少性ある商品の開発・訴求によって、これからのグローバル観光市場で差別化と競争優位性を獲得していくことが求められます。高付加価値商品の開発やプロモーション設計が今後の差別化のカギになるでしょう。

観光庁や国土交通省資料でも繰り返し強調されている通り、単純な訪日客数増加だけを目指すのではなく、「高付加価値化」と「地方部への誘客」を車の両輪として同時に推進する政策が重要です。これは、観光インフラの量的な拡大だけではなく、滞在満足度や消費額という観点から質の高い観光地づくり・サービス創出に注力し、2030年の観光立国実現という日本の国家目標に向けて不可欠な施策でもあります。

日本滞在を高付加価値化するには、次の施策が効果的です。次の施策を通じて、日本の観光は「量」だけでなく「質」を追求し、訪日外国人観光客にとって真に魅力的なデスティネーションとなるでしょう。

東京・大阪・京都といった大都市圏に観光が集中する状況から脱却し、日本全国の地方地域に訪日観光客を呼び込むことも、今後の観光成長に不可欠です。地方への誘客は観光庁や自治体の努力のみならず、民間事業者や地元住民の協力があってこそ実現します。長距離移動が前提となる外国人旅行者にとって、地方部でのアクセス向上や言語・Wi-Fi環境の整備、移動手段の複線化・二次交通の利便性アップが必須条件です。これらの基盤づくりと同時に、地方独自の歴史・食・自然・文化素材の発掘と情報発信が鍵となります。

地方版DMOのマーケティング力強化

観光庁指定の地方版DMO(観光地域づくり法人)によるデータ活用、効果測定、プロモーションスキル向上など、現場レベルでの情報発信力の底上げを戦略的に推進。

近年、日本を訪れるインバウンド観光客の数は右肩上がりに伸び続けており、新型コロナウイルスのパンデミックによる一時的な落ち込みを経て、2025年以降は再び大きく需要が拡大することが予想されています。また「日本でしか味わえない体験がしたい」「本物の日本文化に触れたい」といった世界中の旅行者のニーズは、時代が進むにつれますます多様化し、深まりを見せていることも無視できません。

こうしたインバウンド需要の変化に確実に応えていくためには、観光・宿泊・飲食・レジャーをはじめとした各分野の事業者同士が積極的に連携し、時流に即した柔軟なサービスや商品を企画・実装していくことが最重要課題です。特に今後は、大都市圏(東京・大阪・京都など)における観光需要の飽和や局地的な混雑が懸念される一方で、まだ十分知られていない地方や中小都市には未発掘の成長余地と潜在的な誘客力が存在しています。

各地の地域資源や独自文化を活用し、「今までにない新しい日本」を打ち出すために、以下の3つの施策を基軸として、全国津々浦々のエリアがそれぞれの強みと特色を磨き上げ、独自性ある商品・サービスを生み出しましょう。単なる一過性のブームに終わらない長期的な観光戦略と地域経済の発展が、これからのインバウンド戦略を左右します。

かつて外国人観光客が旅先情報を集める手段といえば、紙媒体のガイドブックや旅行会社のパンフレットが主流でした。しかし現在では、情報収集のメインツールが完全にデジタルへと移行しています。訪日外国人の多くは出発前・現地滞在中を問わず、口コミサイトやSNS、Googleマップなどのスマートフォンアプリ、オンライン旅行代理店(OTA)のWebサイトを経由して宿泊施設・飲食店・アクティビティ情報を検索・比較・予約していることを踏まえ、インバウンド誘致のカギとなるのが多言語での情報発信です。多言語で情報を発信するためには、次の施策が欠かせません。

以上のようなきめ細やかな多言語対応とユーザビリティへの配慮が、現地滞在中のみならず、出発前の旅行計画段階から「この施設に行ってみたい」「この地域の体験をしてみたい」と思わせる決定的な動機付けとなります。最近はAI翻訳の自動対応も進んでいますが、機械任せにせずネイティブチェックや地元スタッフの声を反映した自然な表現に仕上げることが満足度向上とリピーター獲得の近道です。

インバウンド観光の世界的トレンドは「モノ消費」から「コト消費=体験」へ大きくシフトしています。従来型の観光名所めぐりやショッピングだけではなく、その土地ならではのリアルな文化や日常に飛び込める体験プログラムこそが、世界中の旅行者にとって心に残る“特別な思い出”となるのです。日本全国には、地域ごとに異なる伝統・風習・暮らしが息づいており、それ自体が大きな資源です。

これらの体験だけでなく、小規模事業者や異業種(宿泊・飲食・観光・交通・体験教室・ガイド)同士が横断的に連携し、地域全体で一連のストーリー性あるパッケージ商品を組成・販売することが、滞在価値をぐっと高めます。

例えば「1泊2日で3つの地場産業体験+伝統的な町家宿泊+地元野菜を使った料理+ガイド付き街歩き」パッケージや、「和太鼓演奏体験+温泉入浴+着物レンタルでの記念写真撮影」など、短期間でも濃密な体験を詰め込んだり、アグリツーリズム(農業体験観光)とエコツーリズム(自然体験・環境学習)をセットにした新しいツアーを開催したりすると良いでしょう。

リアルな交流機会、学びの喜び、地域住民との心温まる触れ合いこそが、日本ならではの「特別なおもてなし」に他なりません。従来の“見る観光”から“体感する観光”へ、商品作りやプロモーションのあり方を大胆に変革していきましょう。

インバウンド熱が都市部で高まる中、むしろ知名度が低く「未発見」「穴場」とされている地方こそ、世界中の旅行者の好奇心を掻き立てる伸び代が大きいエリアです。大都市の混雑や“いかにもな”観光地に飽き足らないリピーター層や個人旅行客は、常に新しい発見・静かな環境・地元らしさを求めています。だからこそ、地方ごとの歴史、食文化、自然、伝統芸能を活かした特別なコンテンツ作りが強く求められているのです。

これらのプロモーションを通じて、“まだ知られていない地方”ならではの穴場感、特別感を前面に出すことで、他地域との差別化が図れます。リピーターや「何度も来日している旅行者」ほど、都市部の有名スポットだけでなく、心に残る新鮮な体験やローカルな温かさを求めるので、自治体・地元住民・事業者が一体となって地域全体を巻き込んで、持続可能な観光モデルと地域経済の自立を実現していきましょう。

2030年に6,000万人の訪日外国人観光客を迎える目標は、単なる数字の達成以上の意味を持ちます。これは、日本全国の産業振興と地域の魅力再発見を伴う、大きな社会変革です。訪日客は経済効果を生むだけでなく、日本の伝統文化や新しいサービスを国内外に広める架け橋となります。

しかし、持続可能な成長にはインフラ整備が不可欠です。空港・鉄道のキャパシティ、通信インフラ、災害対策など、快適で安心な環境なしには目標を達成することはできないでしょう。

訪日客のニーズは多様化しており、「誰を、どこで、どう楽しませるか」も重要です。これまでは団体旅行がメインでしたが、今は個人旅行が主流へ、そしてショッピングなどの「モノ消費」から体験型コンテンツを楽しむ「コト消費」へとシフトしています。

それだけでなく、地方と都市、短期滞在と長期滞在、そして個人旅行と団体旅行を結びつける新たな観光モデルも求められています。

これからは多言語での情報発信、エンターテインメント要素の再設計、地域固有のストーリーづくりが、訪日客を惹きつける鍵となるでしょう。

観光事業者、地方自治体、地域住民、そして他産業が連携し、世界各国からの旅行者を温かく迎え入れる体制を整えることが大切です。

私たち、インバウンドマーケティングジャパンは、

訪日外国人観光客の集客支援に”とんでもなく”特化。

多言語対応のMEOやGoogle広告を活用したデジタルマーケティングの知見を生かし、訪日客の集客や来店促進、海外向けSNSの構築・運用、店舗のインバウンド対応まで、総合的な支援サービスを行っています。

「対策を進めたいが、どこから手をつけていいか分からない」とお困りですか?当社では、企業や店舗様の課題と目標に合わせた最適なプランをご提案いたします。無料での相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!