【目次】

近年のインバウンド市場は、単なる旅行者数の回復に留まらず、行動様式の変化とともに新たな局面を迎えています。これまでの「ゴールデンルート(東京・京都・大阪)」巡りから、地方のユニークな文化や体験を求める「高付加価値化」が顕著になり、一人あたりの消費額も増加傾向にあります。また、旅行者はSNSや口コミサイトで事前に綿密な情報収集を行うため、多言語対応のWebサイトやデジタルツールでの情報発信がますます重要になっています。

こうした変化に対応するためには、Webサイトの多言語化、キャッシュレス決済システムの導入、施設改修、そして魅力的な体験コンテンツの開発など、新たな投資が不可欠です。しかし、これらの初期費用は、特に資金力に限りがある中小企業にとって大きなハードルとなります。

そこで重要な役割を果たすのが、国や自治体が提供する補助金・助成金です。これらを活用することで、初期投資のリスクを大幅に軽減し、インバウンド市場への参入障壁を下げることができます。さらに、補助金は単なる資金援助ではなく、事業の差別化と競争力向上を促す戦略的なツールでもあります。申請過程で事業計画を具体化することで、自社の強みを活かした独自のサービス開発や、新しいビジネスモデルの構築にもつながります。

これからのインバウンド市場で生き残り、成長していくためには、変化するニーズに迅速に対応することが不可欠です。補助金をそのための強力な武器として賢く活用することが、未来の成功への鍵となります。

資金力や人材に限りがある中小企業にとって、インバウンド集客のための補助金・助成金は、事業を飛躍させるための大きなチャンスとなります。具体的には、以下の3つのメリットが挙げられます。

インバウンド集客を本格的に始めるには、多言語対応のWebサイト制作、キャッシュレス決済システムの導入、外国人向けの看板や内装の改修など、まとまった初期投資が必要です。これらの費用は、経営資源が限られる中小企業にとって大きな負担となります。補助金・助成金を活用すれば、こうした費用の一部、場合によっては半分以上をまかなうことが可能となり、自己資金の持ち出しを抑えながら新しい挑戦ができます。

大企業は潤沢な資金で大規模な広告戦略や施設投資を行いますが、中小企業はそうはいきません。しかし、補助金を活用することで、独自の強みを活かした魅力的なサービスや体験コンテンツを開発するための投資が可能になります。例えば、地域に根差した体験ツアーの開発や、伝統工芸品と最先端技術を組み合わせたプロモーションなど、大手には真似できないユニークな価値を提供し、他社との差別化を図ることができます。

補助金や助成金の申請過程では、詳細な事業計画の策定が求められます。これは、自社の強みや弱みを客観的に見つめ直し、インバウンド事業の方向性を明確にする良い機会となります。結果として、新たなビジネスモデルの構築や、これまで想定していなかった市場への参入など、事業の多角化や新たな収益の柱を見出すきっかけにもなります。単なる資金援助に留まらず、事業そのものの成長を後押しする効果が期待できます。

国内外の旅行需要が回復し、インバウンド市場は新たな成長期を迎えています。しかし、外国人観光客を呼び込むには、多言語対応やキャッシュレス化、魅力的な体験コンテンツの開発など、様々な投資が必要です。こうした事業の挑戦を後押しするため、国や自治体は多岐にわたる補助金・助成金制度を設けています。これらを活用すれば、資金面のリスクを抑えながら、新たな事業展開を図ることが可能です。ここからは、インバウンド集客に本当に使える補助金・助成金を紹介します。

地方の観光地が外国人旅行者を安全に迎え入れるための環境整備を支援する補助金です。災害時・緊急時の情報提供体制の構築、多言語対応の強化、バリアフリー化など、安心・安全な旅行環境を整備するための事業が対象となります。地方への誘客促進を図り、旅行者の満足度向上を目指す事業者に適しています。

| 特徴・用途 | 災害時情報発信設備、Wi-Fi環境整備、多言語対応、バリアフリー化工事など |

| 要件 | 地方自治体やDMO(観光地域づくり法人)などと連携した事業計画の策定 |

| 金額 | 事業内容により異なりますが、原則として補助率1/2以内 |

| 公式サイト | https://www.mlit.go.jp/kankocho/page08_000269_00002.html |

中小企業・小規模事業者が生産性向上のためにITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する際の経費の一部を補助します。インバウンド集客においては、Webサイトの多言語化、予約管理システムのクラウド化、キャッシュレス決済システムの導入などが対象となります。デジタル化を推進し、業務効率化と集客力向上を目指す事業者に最適な補助金です。

| 特徴・用途 | ソフトウェア購入費、クラウド利用費、導入関連費 |

| 要件 | 申請後、事務局に登録された「IT導入支援事業者」と連携して申請・事業を実施 |

| 金額 | 通常枠は補助率1/2以内、デジタル化基盤導入枠は補助率3/4または2/3 |

| 公式サイト | https://it-shien.smrj.go.jp/ |

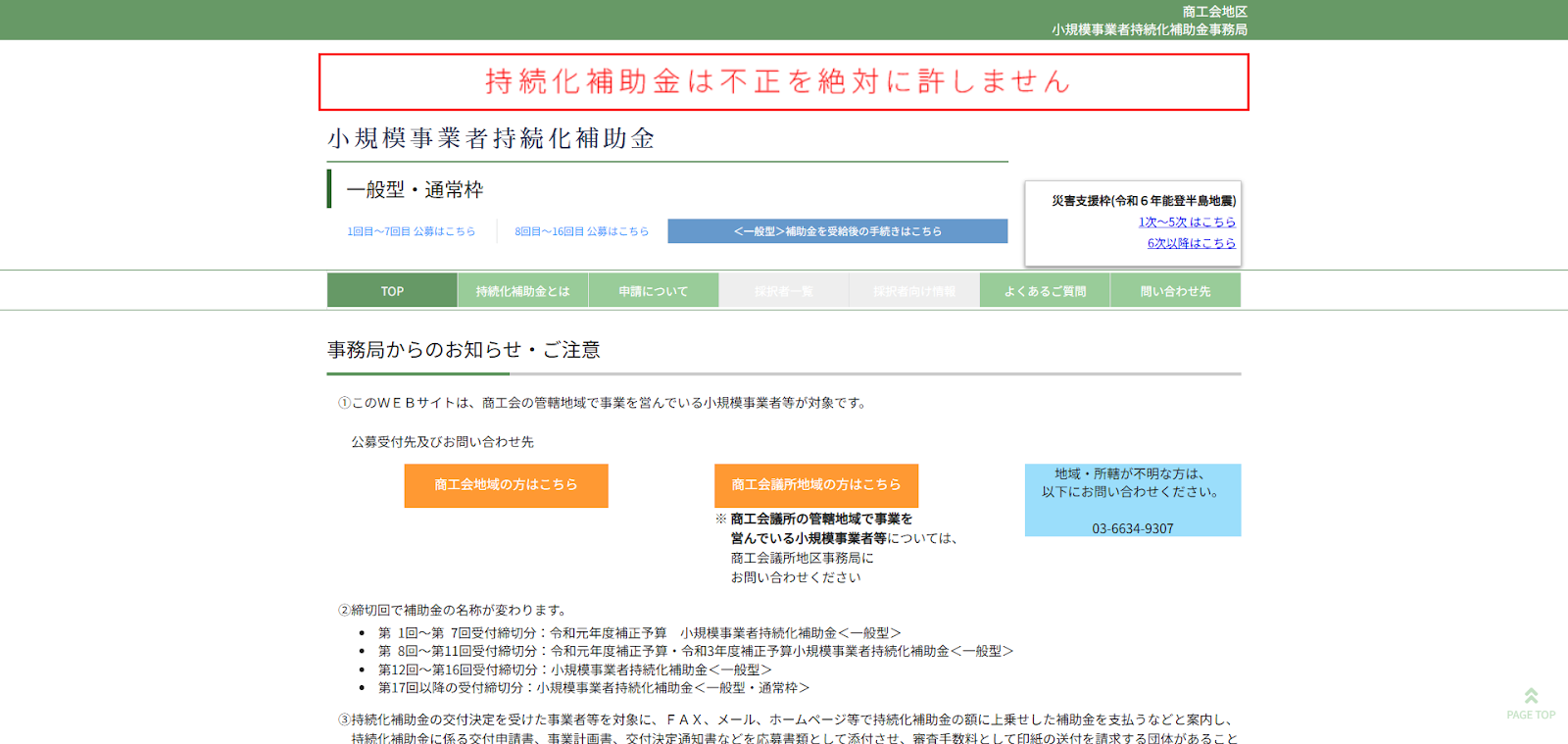

小規模事業者が経営計画を作成し、販路開拓等に取り組むための費用を一部補助します。特に「デジタル枠」は、デジタル化を推進する事業者を重点的に支援しており、Webサイト制作やSEO対策、SNS広告、インターネットを活用した決済システムの導入などが対象となります。インバウンド集客のためのデジタルマーケティングを強化したい事業者に適しています。

| 特徴・用途 | Webサイト制作費、SNS広告費、オンライン展示会出展費、決済システム導入費 |

| 要件 | 従業員数が一定数以下の小規模事業者(業種による) |

| 金額 | 補助上限額250万円、補助率2/3 |

| 公式サイト | https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/index.html |

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の事業再構築を支援します。インバウンド集客においては、外国人富裕層向けの宿泊施設への転換、体験型観光事業への新規参入、異業種からのインバウンド向けサービス立ち上げなどが対象となります。大胆な事業転換や大規模投資を伴う場合に適した補助金です。

| 特徴・用途 | 新規事業への転換、事業・業種転換、業態転換、事業再編など |

| 要件 | 売上が減少していること、事業計画を認定支援機関と策定することなど |

| 金額 | 補助上限額・補助率は申請枠により異なる(例:最大1.5億円、補助率2/3) |

| 公式サイト | https://jigyou-saikouchiku.go.jp/ |

中小企業等が革新的なサービス開発や試作品開発、生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援します。インバウンド分野では、外国人向けメニューやサービスの開発、多言語対応可能なオーダーシステムの導入、体験コンテンツの提供に必要な設備投資などが対象となります。新たなサービスを生み出し、生産性を向上させる事業者に適しています。

| 特徴・用途 | 設備投資、システム構築費、技術導入費など |

| 要件 | 3~5年の事業計画で、付加価値額等を一定以上増加させること |

| 金額 | 補助上限額・補助率は申請類型により異なる(例:最大1,250万円、補助率1/2) |

| 公式サイト | https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2025/250425kobo.html |

地域の観光振興関連補助金は、国が提供する大規模な補助金とは異なり、各地方自治体が独自の観光戦略に基づいて実施している支援制度です。これらの補助金は、その地域の観光資源や課題に特化しており、よりきめ細やかな支援が受けられる点が大きな特徴です。

例えば、地域独自の文化体験プログラムの開発、地元産品を活用したお土産の開発、歴史的建造物の多言語解説版設置など、その地域ならではのインバウンド集客事業が対象となります。また、小規模な事業者でも申請しやすいように設計されているケースが多く、地域の事業者が参入するハードルを下げる役割も担っています。

各自治体の観光関連補助金は、募集時期や要件、補助額が頻繁に更新されるため、事業所の所在地を管轄する自治体の公式サイトや観光協会に常に最新情報を確認することが重要です。

観光振興関連補助金を導入している代表的な自治体は次のとおりです。

地域ごとの補助金・助成金は次の記事で紹介していますので、こちらも参考にしてみてください。

インバウンド集客のための補助金・助成金は、事業の大きな助けとなりますが、その利用にはいくつかの重要なポイントと注意点があります。これらを理解しておくことで、申請から受給までのプロセスをスムーズに進め、採択の可能性を高めることができます。

補助金と助成金は混同されがちですが、その性質は大きく異なります。

インバウンド集客のための支援は「補助金」の形式をとることが多いため、事業計画の質が採択の鍵となります。

補助金を活用する上で最も重要なのは、「何のために補助金が必要なのか」を明確にすることです。

このプロセスを経ることで、補助金申請に必要な事業計画書を論理的かつ説得力のあるものに仕上げることができます。

補助金や助成金は、公募期間が非常に短いものも少なくありません。また、年度や政策によって内容が変更されることも頻繁にあります。

補助金は、優れた事業計画を持つ事業者にのみ交付される、いわば「競争的」な支援制度です。申請すれば必ずもらえるわけではないため、採択を勝ち取るための戦略が不可欠です。ここでは、審査員に「この事業なら成功する」と思わせるための3つの秘訣を解説します。

審査員は、事業計画書から事業の実現性と将来性を見極めます。曖昧な表現では評価されません。

どんなに優れた事業計画でも、書類に不備があれば審査の対象外になってしまいます。

補助金の申請手続きは複雑で、事業計画書の書き方にはコツが必要です。

補助金・助成金は、申請書類を提出したらすぐにもらえるものではありません。複雑な審査プロセスを経て、事業を完了させた後にようやく受給できるのが一般的です。ここでは、申請から受給までの基本的なステップを解説します。

補助金申請の第一歩は、自社の課題と目的に合った公募情報を見つけることです。中小企業庁や自治体などの公式サイトをこまめにチェックし、公募要領を熟読しましょう。ここで、事業が補助金の要件に合うかをしっかり確認します。次に、具体的な事業内容や目標、必要な費用を盛り込んだ事業計画書を作成します。この計画書は、審査を左右する最も重要な書類です。複雑な場合は、専門家に相談して質の高い計画書に仕上げることも有効な手段です。

事業計画書が完成したら、いよいよ申請手続きです。事業計画書に加え、会社の概要や財務状況を示す書類など、公募要領で指定された必要書類をすべて完璧に揃えましょう。書類の記載漏れや不備は、審査対象外になる大きな原因です。提出方法は、電子申請システムが主流です。書類がすべて揃っているか最終確認した上で、必ず公募期間内に提出を完了させてください。

提出された書類は、審査員によって厳格に評価されます。事業計画の妥当性や実現性、将来性などを総合的に判断し、採択の可否が決定されます。審査に通過すると、事務局から「交付決定通知書」が届きます。この通知書は、補助事業の開始を正式に認める重要な書類です。この交付決定通知書を受け取ってから初めて、事業の契約や発注を行うことができます。通知前の事業は補助金の対象外となるため、注意が必要です。

交付決定通知書が届いたら、いよいよ事業の開始です。事業計画書に沿って、必要な設備投資やシステム導入などを進めます。ただし、交付決定日よりも前に発注・契約・支払いを行った費用は、補助金の対象となりません。このルールを知らずに、交付決定前に準備を進めてしまい、補助金が受けられなくなるケースも少なくありません。必ず日付を確認し、計画的に事業を進めてください。

事業が完了したら、速やかに事務局へ「事業実績報告書」を提出します。この報告書には、実際に事業でかかった費用の詳細を、契約書や領収書といった証拠書類とともに添付します。提出後、事務局はこれらの書類を基に、計画通りに事業が実施されたか、費用が適切に使われたかを確認する「確定検査」を行います。この検査に合格しなければ、補助金は交付されません。

確定検査に合格すると、補助金の額が最終的に確定します。その後、事務局から補助金の支払い手続きが行われ、指定の口座に振り込まれます。これで一連の手続きは完了です。ただし、補助金の種類によっては、受給後も数年間にわたり、事業の進捗や収益状況などを定期的に報告する義務が課される場合があります。補助金は返済不要な代わりに、適切な利用が求められます。

補助金・助成金の申請は、複雑で疑問も多いものです。手続きの流れから、後払い方式、複数申請の可否まで、多くの事業者が抱える疑問にQ&A形式でお答えします。ぜひ、申請前の不安解消に役立ててください。

原則として、同一の事業内容で複数の補助金を重複して申請することはできません。例えば、Webサイトの多言語化に「IT導入補助金」を利用する場合、同じWebサイトに対して「小規模事業者持続化補助金」を申請することは認められません。ただし、事業内容が異なる場合は、複数の補助金を活用できる可能性があります。事前に公募要領を確認するか、各補助金事務局に問い合わせて確認することが重要です。

はい、その通りです。多くの補助金は事業完了後の「後払い」方式です。まず、自己資金で事業を実施し、完了後に実績報告書を提出。その内容が審査され、問題がなければ補助金が支払われます。このため、事業実施に必要な資金を事前に準備しておく必要があります。

あります。主に以下のケースでは補助金がもらえません。

特に「交付決定前の発注」は、多くの方が陥りがちな失敗です。必ず交付決定通知書が届いてから事業に着手しましょう。

補助金の種類や時期によって異なりますが、申請から入金まで半年から1年以上かかるケースも珍しくありません。

一般的な流れは以下の通りです。

事業計画を立てる際は、このタイムラインを考慮し、資金繰りを計画することが重要です。

2025年、インバウンド市場はさらなる盛り上がりを見せていますが、多言語対応やデジタル化といった施策には大きな費用がかかります。資金面で対策が難しいと感じる場合は、補助金や助成金の活用が最も効果的な解決策となります。

ただし、補助金は入念な下準備が成功の鍵です。自社の課題を明確にし、事業計画を具体的に練り上げることが不可欠です。申請手続きに不慣れな場合は、専門家であるコンサルタントや行政書士の力を借りるのも有効な手段です。

補助金を賢く利用すれば、資金面のリスクを抑えながら、競合に差をつけることができます。ぜひ、この機会を活かしてインバウンド対策を進め、新たな集客と事業拡大を成功させましょう。

私たち、インバウンドマーケティングジャパンは、

訪日外国人観光客の集客支援に”とんでもなく”特化。

多言語対応のMEOやGoogle広告を活用したデジタルマーケティングの知見を生かし、訪日客の集客や来店促進、海外向けSNSの構築・運用、店舗のインバウンド対応まで、総合的な支援サービスを行っています。

「対策を進めたいが、どこから手をつけていいか分からない」とお困りですか?当社では、企業や店舗様の課題と目標に合わせた最適なプランをご提案いたします。無料での相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!