【2025年以降のインバウンド戦略】「コト消費」の次に来るものは?データで読み解く訪日外国人観光客の新たなニーズ

【目次】

今、インバウンド戦略の見直しが必要な理由

コロナ禍を経て、訪日外国人観光客(インバウンド)の意識とニーズは大きく変わりました。以前の「モノ(買い物)」中心の消費から、「コト(体験)」へと移行しましたが、この体験型消費もすでに多くの場所で提供され、差別化が難しくなっています。

さらに、環境や地域社会に配慮した「持続可能な観光」への意識も世界的に高まっています。

この激変する市場で勝ち抜くためには、データを活用して本当に求められている新しい価値を探求し、地域住民と協力し合う戦略へと、インバウンド戦略を根本から見直す必要があります。ここからは、なぜ今、戦略見直しが不可欠なのかを解説します。

1. コロナ禍による旅行意識の大きな変化

新型コロナウイルスの流行は、旅行者の価値観を一変させました。

- 団体旅行からの脱却

大人数でのパッケージツアーよりも、安全で個別化された旅行を求める傾向が強まりました。 - 地域との深いつながり

有名観光地を巡るだけでなく、その地域の暮らしや文化に深く触れる体験へのニーズが高まっています。 - 「コト消費」の深化

従来の「モノ消費」中心の戦略から、体験や交流を重視する「コト消費」への移行が加速しました。 しかし、今はその「コト消費」からさらに一歩進んだ、次のトレンドに対応することが求められています。

パンデミックを経て、日本の地方が持つ豊かな自然、伝統文化、そして人々の温かさといった新たな魅力が国内外で再認識されています。オーバーツーリズムが深刻化する都市部への集中を避けるためにも、地方への誘客を促し、持続可能な観光モデルを構築することが急務です。

2. 「コト消費」の一般化と新たな価値の追求

これまでインバウンド戦略の鍵とされてきた「コト消費」(体験型コンテンツ)は、全国の観光地で提供が始まり、一般化しています。その結果、体験内容の差別化が難しくなり、旅行者から飽きられ始めている可能性が指摘されています。単に「体験ができる」というだけでは、もはや訪日外国人観光客を惹きつけることはできません。

これからの戦略では、単に「体験」を提供するだけでなく、その体験を通して旅行者が得られる「意義」「感動」「地元住民とのつながり」といった、より深い精神的な価値を追求する必要があります。

具体的には、地域住民との交流を深める機会、文化の背景にある歴史や物語を理解できるプログラム、あるいは旅行が地域社会に与える良い影響などを設計し、旅行者の心を豊かにするような、一歩進んだ「消費」の形を提供していく必要があります。

3. 持続可能な観光への意識の高まり

世界的に環境問題や地域社会への配慮が重視されるようになり、観光においても「持続可能性(サステナビリティ)」が最重要テーマとなっています。観光客が集中しすぎることで起こる環境破壊や、地域住民の生活への悪影響(オーバーツーリズム)は、観光地自体の魅力を損ない、将来の観光産業の発展を妨げかねません。

今後は、地域経済への貢献、伝統文化の尊重、環境保全といった側面を考慮に入れたインバウンド戦略が不可欠です。

例えば、地元の生産者と連携したエシカルなツアーの企画、環境に配慮したエコフレンドリーな宿泊施設の提供、地域文化を深く学べる学習型プログラムなどが求められます。

訪日外国人観光客も、単なる消費ではなく、旅行を通じて社会貢献や環境保護に繋がる体験を求める傾向が強まっており、この意識の変化に対応し、地域と共に発展する戦略への転換が急務となっています。

データで見る訪日外国人観光客の現状と変化

コロナ禍からの回復期を経て、訪日外国人観光客の動向は質・量ともに大きく変化しています。

訪日客数と消費額はパンデミック前を上回るペースで回復し、特に一人当たりの消費額が大幅に増加しました。

これは、買い物(モノ消費)よりも、宿泊、飲食、そしてより深い体験(コト消費の深化)を求める傾向が強まっていることを示しています。

ここからは、最新のデータに基づき、この市場の実態と変化を詳細に解説します。

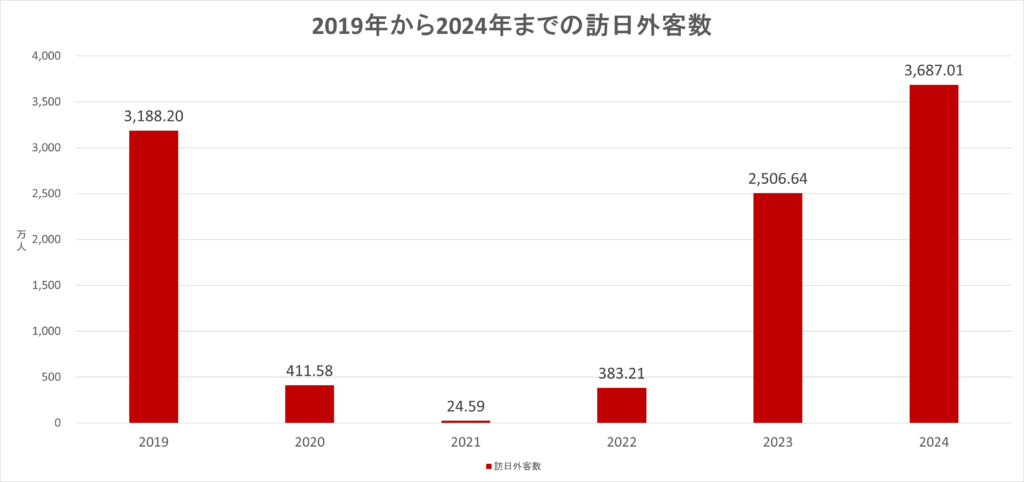

訪日客数の急速な回復

新型コロナウイルスの流行による大幅な落ち込みから、日本のインバウンド市場は驚異的なスピードで回復しています。

特筆すべき回復の傾向として、JNTO(日本政府観光局)の発表によると、2025年9月の訪日外客数は326.7万人(推計値)となり、9月として初めて300万人を突破し、過去最高を記録しました*1。

また、2025年の累計訪日外客数は9月までに3,165.1万人に達し、過去最速で年間累計3,000万人を突破しています。

この回復傾向は特定の国に偏らず、台湾、米国、ドイツなど18の市場で9月として過去最多を更新するなど、多様な国・地域に広がっており、それぞれの市場の堅調な成長が明らかに見て取れます。

*1 出典:訪日外客統計 国籍/月別 訪日外客数(2003年~2025年)|JNTO日本政府観光局

訪日外国人消費額の動向:高まる「質」への投資

訪日客数だけでなく、旅行消費額も過去最高を更新し、その内訳が大きく変化しています。

| 項目 | 実績(兆円) | 備考 |

| 2019年(ピーク) | 約4.8兆円 | – |

| 2023年 | 約5.3兆円 | – |

| 2024年 | 約8.1兆円 | 過去最高額を更新 |

2024年の訪日外国人(一般客)一人当たりの旅行支出は22.7万円に達し、コロナ禍前の2019年(15.9万円)と比較して43.1%の増加を記録し、過去最高を更新しました*2。

費目別では、宿泊費(7.7万円)が最も高く、次いで買物代(6.6万円)、飲食費(4.9万円)の順となっており、特に宿泊費と飲食費への支出が増加する傾向が見られます。

一方で、買物代の伸びは相対的に鈍化しており、従来の「爆買い」が一服したことが示唆されています。

これは、円安の進行に加えて、旅行者が単なる買い物よりも、日本での体験や食事に対する関心を高め、旅行の「質」へ投資する姿勢を強めていることの表れと考えられます。

*2 出典:訪日外国人の消費動向|国土交通省観光庁

来訪目的と行動の変化:リピーターと地方への関心

コロナ禍を経て、訪日外国人観光客の来訪目的や行動にも構造的な変化が見られます*3。

- リピーターの増加

2019年に「初めて日本に来る」人の割合が40%だったのに対し、2023年1-3月では35%に減少しており、リピーター層の割合が増加しています。 - 「食」への強い期待

訪日前に期待していたこととして、「日本食を食べること」と「日本の酒を飲むこと」の割合がコロナ禍前に比べて大幅に向上しています。 - 体験の深化

「繁華街の街歩き」や「ショッピング」の期待値が微減する一方で、「日本人の日常生活を体験できる場所」や「伝統行事・地元のイベント」への関心が高まっています。また、「映画、アニメ、ゲーム、キャラクターなどサブカルチャー」といったニーズも増加傾向にあり、「モノ消費」から「コト消費」へのシフトが深化していることがわかります。 - 長期滞在と地方分散

欧米豪からの観光客を中心に、滞在期間が長期化しています。また、東京・京都・大阪といった従来のゴールデンルートだけでなく、地方の奥深い文化や自然を求めるニーズが高まっており、地方分散化の傾向が見られます。

これらの変化は、訪日外国人観光客が単なる観光地の訪問や消費活動に留まらず、より深い日本文化への理解、地域住民との交流、そしてパーソナルで質の高い体験を求める傾向を強めていることを明確に示しています。

*3 出典:訪日外国人消費動向調査(一般客調査)

「コト消費」の次にくる「〇〇消費」とは?

これまでインバウンド戦略の主流であった「コト消費」(体験型消費)は、多くの観光地で提供され、一般化が進んでいます。しかし、訪日外国人観光客のニーズはさらに多様化・深化しており、単なる体験だけでは満足しない層が増加しています。ここでは、「コト消費」をさらに一歩進めた、次の4つの新たな消費トレンドについて解説します。

地域との深いつながりを求める「関係人口消費」の台頭

これまでの観光が名所旧跡を巡る「モノ」や「コト」の消費だったのに対し、現代の訪日客は、旅先の地域とより深く関わり、そこで暮らす人々との絆を育む「関係人口消費」へと関心を移しています。これは、一時的な訪問に終わらず、地域との継続的なつながりや、まるでその地域の一員になったかのような感覚を求める欲求の表れです。

例えば、農家での民泊を通じて日本の農村文化を肌で感じたり、地域の伝統的な祭りの準備や運営にボランティアとして参加したりする体験が挙げられます。このような消費行動の根底には、画一的なツアーでは得られない「本物の日本」を体験したいという強い願望があります。短期間の滞在に留まらず、地域へのリピート意欲はもちろん、将来的な地域への移住や二拠点生活といった、より長期的な関わりへと発展する可能性も秘めているため、地方創生の観点からも非常に重要視されています。

ウェルビーイングを重視する「ヘルス&ウェルネス消費」

現代社会で心身の健康や精神的な充足への関心が高まる中、旅行を通じて自身のウェルビーイング(心身の健康、幸福、充実)を向上させることを目的とした「ヘルス&ウェルネス消費」が注目を集めています。特にコロナ禍を経て、この分野への投資意欲は世界的に加速しています。

日本は、古くからの湯治文化が根付く温泉地、豊かな自然、禅や武道といった精神性を重んじる文化を持つ、ウェルネスツーリズムにおいて非常にポテンシャルが高い国です。具体的な体験としては、温泉地での湯治プログラムや、静かな寺院での座禅・瞑想、森林セラピーなどが挙げられます。

これらの体験は、単なる肉体的なリフレッシュに留まらず、内面の充実や自己発見、日々のストレスからの解放といった精神的な満足を提供します。欧米の富裕層などを中心に、ヘルス&ウェルネスを生活に取り入れることは「より良い自分」になるための投資と捉える傾向が強く、高単価でも質の高いプログラムへの需要が高まっています。

ヘルス&ウェルネス消費については、こちらの記事でも詳しく紹介していますので、ぜひ併せてご覧ください。

【隠れたインバウンド需要を発掘】「ヘルスツーリズム」とは?ウェルネス・医療で外国人客を呼び込む新戦略

環境配慮と地域貢献を意識した「エシカル消費」

地球規模での環境問題や社会問題への意識の高まりに伴い、観光においても環境に配慮し、地域社会への貢献を意識した「エシカル消費」が、訪日外国人観光客の間で重要な選択基準となりつつあります。これは、旅行を通じて自分たちの行動が環境や地域に与える影響を考慮し、「責任ある行動」を求める層の増加を示しています。

エシカル消費を意識する旅行者は、再生可能エネルギーを利用したエコフレンドリーな宿泊施設を選んだり、公共交通機関を優先したりする傾向があります。

また、地元の旬の食材を使った地産地消のレストランを選んだり、地域の伝統工芸品やフェアトレード製品など、地域の文化や職人を支援するアイテムをお土産に選んだりするのも、エシカル消費を重視する層に見られる傾向です。

観光収益が直接地域に還元されるツアーを支持する動きもあり、旅行者にとって「地球に優しく、社会に貢献する旅」という満足感を提供します。観光地がエシカルな取り組みを積極的に発信することが、新たな顧客層を獲得する重要な戦略となります。

日本の文化・伝統を深く学ぶ「探求消費」

アニメやポップカルチャーから日本の文化に関心を抱いた訪日客は、さらに奥深い文化や伝統の背景にある歴史、哲学、精神性までを理解し、自身の知識や教養を深めることを目的とした「探求消費」へとシフトしています。これは、表面的な観光では得られない、本質的な日本への理解を求める欲求の表れです。

具体的な探求消費の例としては、茶道や華道の師範から本格的な作法と精神性を学ぶプログラムや、武道の歴史や技の真髄を道場で学ぶ機会、座禅や写経を通じて禅の思想に触れる体験などが挙げられます。

また、伝統工芸品の職人の工房を訪れ、制作過程や技術の重みに直接触れるツアーも人気です。

これらのプログラムは、通訳を介して専門的な内容まで深く掘り下げることができ、知的好奇心旺盛な層や、特定の分野に強い関心を持つ専門家からの評価が高く、単なる思い出作りではなく、日本の文化への深い理解と、新たな知見を得ることを旅の目的にしています。

新たなニーズに対応するための戦略的アプローチ

訪日外国人観光客のニーズが「コト消費」からさらに深化し、「関係人口消費」「ヘルス&ウェルネス消費」「エシカル消費」「探求消費」といった新たなフェーズへと移行する中、観光事業者や地域は、戦略を見直し、よりターゲットに響くアプローチを構築する必要があります。

ここからは、これらの新しいニーズに応えるための具体的な4つの戦略的アプローチを解説します。

1. 地域資源を活かした「独自コンテンツ」開発の重要性

これからのインバウンド戦略で最も重要なのは、その地域ならではのユニークな魅力や資源を最大限に活かしたコンテンツを開発することです。単なる観光プランではなく、訪日客の心に響く特別な体験を創出する必要があります。

例えば、豊かな自然がある地域では、景色を眺めるだけでなく、森林セラピーやマウンテンバイクなど自然と一体になるアクティビティを提供します。歴史的な建造物がある場合は、単に見学するに留まらず、専門家による歴史探訪ツアーや当時の生活を体験できるプログラムを企画します。

また、地域の伝統文化や職人の技、郷土料理なども、深い探求ニーズに応える貴重な資源です。これらを単なる「体験」で終わらせず、その背景にある物語や哲学を伝えるストーリーテリングを重視することで、訪日客はより深い感動と学びを得られます。地域の住民と交流できる機会を設け、「その地域でしか得られない特別な体験」を創出することが、リピーター獲得に繋がります。

2. 「デジタルマーケティング」と「多言語対応」の徹底強化

新しいニーズを持つ訪日客の多くは、個人旅行者(FIT層)であり、情報収集から予約、滞在中までデジタルツールを積極的に活用します。そのため、彼らが求める情報にスムーズにアクセスできるよう、戦略的なデジタルアプローチが不可欠です。

ウェブサイトやSNSの多言語対応は必須です。特に、英語だけでなく、需要の高いアジア圏の言語や、欧米からの富裕層を意識した言語にも対応することが望ましいでしょう。

デジタルマーケティングにおいては、ターゲット層が利用するSNS(Instagram、Facebook、TikTok、YouTubeなど)での視覚に訴えかける魅力的なコンテンツ発信が効果的です。地域の美しい風景、体験プログラムの様子、地元の人々との交流風景などを動画や高品質な画像で発信し、「行ってみたい」「体験したい」という感情を喚起します。オンライン予約システムや多言語対応のオンライン決済システムの整備も、利便性向上には欠かせません。

3. データに基づいた「パーソナライズ」体験の推進

これからの訪日客は、画一的なサービスではなく、自身の興味や旅の目的に合わせたパーソナライズされた体験を強く求めます。このニーズに対応するためには、顧客のデータ分析に基づいたOne to Oneマーケティングの視点が重要です。

予約時のアンケートや滞在中のコミュニケーションを通じて、個々の旅行者が何に興味を持っているのか(例:日本の歴史、食文化、アニメ、アウトドアなど)を把握します。その情報に基づき、オーダーメイドの旅程やアクティビティを提案することが有効です。富裕層向けには、専属のコンシェルジュが旅行全体をサポートし、特別なアクセス権やVIP待遇を提供するサービスもニーズが高まります。

パーソナライズされた体験は、旅行者にとって「自分だけのための特別な旅」という価値を提供し、満足度と感動を最大化させます。これにより、単なる顧客ではなく、その地域の「ファン」へと昇華させることが可能になります。

4. 「持続可能な観光」を実現する地域共創モデルの構築

2025年以降のインバウンド市場において、「持続可能性」は事業成功の必須条件となります。オーバーツーリズム問題への懸念が高まる中で、地域住民の生活環境や自然環境への配慮は避けて通れません。

観光事業者だけでなく、地方自治体、観光協会、宿泊施設、飲食店、そして地元住民が一体となり、観光によるメリットを地域全体で享受できる仕組みを構築することが極めて重要です。観光客が集中する時間帯や場所を分散させる情報提供や、観光客が地域に貢献できる機会(地域清掃活動への参加など)を設けるといった取り組みが考えられます。

また、地域に伝わる伝統文化や自然資源を守るための保全活動に観光客が参加できるプログラムを提供することも有効です。地域住民の理解と協力を得ながら、観光客と地域住民が共に豊かになる「共創」の観光モデルを目指すことが、持続可能な発展と、国内外からの高い評価を得るための絶対条件となるでしょう。

モデルケースに学ぶ「〇〇消費」戦略

新たなインバウンドニーズに対応するためには、実際の成功事例から学ぶことが最も効果的です。ここでは、「関係人口消費」「ヘルス&ウェルネス消費」「探求消費」に焦点を当て、具体的な取り組みを行っているモデルケースを3つご紹介します。

ケース1:地域と深く繋がる「関係人口消費」を促す古民家宿

都心から電車で数時間の地方にある古民家宿Aは、「泊まる」だけでなく「地域で暮らすように滞在する」をコンセプトに掲げています。ここでは、単に宿泊施設を提供するのではなく、地域の農家や漁師との交流体験を積極的に企画しています。

例えば、宿泊客は希望すれば、地元の農園で野菜の収穫を手伝ったり、早朝の漁に同行して水揚げを体験したりすることができます。収穫した野菜や獲れた魚は、宿の囲炉裏で宿泊客自身が調理し、他の宿泊客や宿のスタッフ、時には地元の住民と一緒に食卓を囲みます。

また、Aでは、近隣のNPO団体と連携し、地域の里山保全活動や伝統文化の継承活動への参加機会も提供しています。これにより、訪日外国人観光客は、日本の農村文化や地域住民の暮らしに深く触れるだけでなく、地域社会の一員として貢献している実感を得ることができるのが大きな魅力です。

宿のオーナーが地元の情報を丁寧に提供し、地域の人々との橋渡し役を果たすことで、リピーターの多くが「まるで第二の故郷のようだ」と感じ、毎年同じ時期に訪れる「関係人口」へと変化しています。

ケース2:心身を整える「ヘルス&ウェルネス消費」に特化したリトリート施設

山々に囲まれた静かな環境に佇むリトリート施設Bは、「日本の自然と文化を通じて心身を癒し、自己を見つめ直す」ことをテーマにしています。

ここでは、単なる温泉入浴だけでなく、座禅や瞑想、ヨガ、森林セラピーといったウェルネスプログラムが体系的に組まれています。宿泊客は、滞在中に専属のインストラクターや僧侶の指導のもと、これらのプログラムを体験することができます。

食事も「ヘルス&ウェルネス消費」の重要な要素と捉え、地元の旬の食材をふんだんに使ったマクロビオティックや精進料理ベースのメニューを提供しており、心身の健康に気を遣うゲストの間で好評です。アレルギーや食の好みに応じたパーソナルな対応も可能な点も評価されています。

また、施設内には、伝統的な日本の温泉文化と最新のスパトリートメントを融合させたエリアも設けられ、「身体の外側からも内側からもデトックスする」体験を提供しています。

欧米の富裕層や健康意識の高い層から絶大な支持を得ており、デジタルデトックスや心身のリバランスを求める旅行者が長期滞在するケースが目立ちます。

ケース3:日本文化を深く掘り下げる「探求消費」型体験プログラム提供会社

京都に拠点を置く体験プログラム提供会社Cは、「日本の伝統文化を単なる体験で終わらせず、その精神性と本質を深く理解する」ことをコンセプトに、高付加価値なプログラムを提供しています。

一般的な茶道体験や着物体験に加え、裏千家や表千家の師範から直接指導を受けられる茶道教室や、本物の舞妓さんから直接、京舞や着付けの歴史と背景を学べる特別講座などを企画しています。

さらに、人間国宝級の職人の工房を訪れ、彼らが使う道具や素材、制作過程の細部に触れながら、伝統工芸の奥深さを学ぶツアーも人気です。参加者は、単に作品を見るだけでなく、職人の哲学や、何世代にもわたって受け継がれてきた技術の重みに触れることができます。

これらのプログラムは、通訳を介して専門的な内容まで深く掘り下げることができ、知的好奇心旺盛な層や、特定の分野に強い関心を持つ専門家からの評価が高いです。

彼らは、単なる思い出作りではなく、日本の文化への深い理解と、新たな知見を得ることを旅の目的にしており、この「探求消費」のニーズに見事に応えています。

2025年以降のインバウンド市場で勝ち抜くために必要なこと

2025年以降のインバウンド市場は、コロナ禍からの完全回復期を経て、「量より質」の追求がこれまで以上に重要になります。新たなニーズを捉え、持続可能な観光を実現し、競合に差をつけるためには、以下の3つの要素を戦略的に実行することが不可欠です。

1. 変化を恐れず、「新しい価値」を創造する視点

インバウンド市場は常に変化しており、過去の成功体験に固執することは最も危険です。2025年以降は、「関係人口消費」や「探求消費」といった、より深い体験や精神的な意味を求めるニーズが主流となります。これに対応するためには、現状維持ではなく、常に新しいアイデアやコンテンツを生み出すクリエイティブな視点が求められます。

具体的には、地域の魅力を再発見し、これまで注目されなかった資源(地元のお祭り、伝統的な生活様式、職人の技術など)を、新しい価値として提案する柔軟性が重要です。

また、異業種や地域内外のパートナーシップを積極的に構築し、これまでにないユニークな商品やサービスを開発することも、差別化に繋がります。訪日客の潜在的なニーズを先読みし、期待を超える感動を提供する姿勢こそが、競争の激しい市場で勝ち抜くためのカギとなります。

2. データに基づいた「俊敏な戦略立案と実行力」

勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいた戦略立案と、柔軟に計画を実行する俊敏性が不可欠です。訪日客の消費動向、滞在日数、訪問地、SNS発信などのデータを定期的に分析し、ターゲット層のニーズやトレンドの変化を正確に把握する必要があります。どの国のどの年齢層が、どのような体験に価値を見出し、どのくらいの費用を投じているのかを詳細に分析することで、効果的なプロモーションや商品開発に繋げることができるでしょう。

市場の変化は予測困難な要素も多いため、一度策定した戦略に固執せず、状況に応じて柔軟に計画を見直し、実行していくスピード感が求められます。PDCAサイクル(計画→実行→評価→改善)を迅速に回し、効果を検証しながら最適化を図ると、常に最新の市場動向に合わせた最適な戦略を展開することが可能になります。デジタルツールやAIを活用したデータ分析は、このプロセスを効率化するために有効です。

3. 地域住民と「共創」する持続可能な観光モデルの構築

2025年以降のインバウンド市場において、「持続可能性(サステナビリティ)」は事業成功の必須条件となります。観光客の増加が地域住民の生活環境を脅かしたり、自然環境に過度な負荷をかけたりする「オーバーツーリズム」は、長期的に見て観光地の魅力を損ないかねません。

そのためには、観光事業者や行政だけでなく、地域住民を巻き込んだ「共創」の観光モデルを構築することが極めて重要です。観光客が地域に溶け込み、住民との交流を通じて地域文化を尊重する機会を提供したり、観光収益が地域に還元される仕組みを作ったりすることで、住民の理解と協力を得ることができます。

例えば、地域住民がガイドを務めたり、ホームステイの受け入れを行ったりするなど、住民自身が観光の一翼を担うことで、地域全体で訪日客を温かく迎え入れる雰囲気を醸成できます。また、観光客が地域環境保全活動に参加できるプログラムを設けるなど、観光客自身が持続可能な観光に貢献できる機会を創出することも有効です。

地域住民の理解と協力を得ながら、観光客と地域住民が共に豊かになる「共創」の観光モデルを目指すことが、持続可能な発展と、国内外からの高い評価を得るための絶対条件となるでしょう。

ニーズを先取りするインバウンド戦略を

2025年以降のインバウンド市場で成功を収めるには、訪日外国人観光客のニーズを先取りする戦略が不可欠です。かつての「モノ消費」から「コト消費」へと関心が移り変わったように、今後はさらに「エシカル消費」や「ヘルス&ウェルネス消費」、「関係人口消費」、「探求消費」といった、より深い価値や体験を求める傾向が強まります。

この変化に対応するためには、データに基づいた戦略立案が極めて重要です。最新の観光動向や消費行動を分析し、ターゲット層が何を求めているのかを正確に把握しましょう。そして、単なる体験提供に留まらず、訪日客の期待を超えるような感動や学びを提供する姿勢を持つことが、競合との差別化に繋がります。常に市場の変化を捉え、柔軟にサービスを調整していくことで、持続的な成長を実現できるでしょう。