【インバウンド市場 予測・分析レポート】2025年〜2030年の展望 観光立国の次なる一手とは?

【目次】

2025年、インバウンドは新時代へ

2024年に始まった訪日外国人旅行者数の急増は、2025年以降も勢いを維持する見込みです。コロナ禍からの回復は予測を上回り、日本の観光業界全体に構造的な変化をもたらしています。

全国の観光事業者や地方自治体にとって、この絶好の機会を捉えることは急務です。多様化する旅行者のニーズに対応できるよう、受け入れ体制の戦略的な整備と高度化を加速させることが、持続的な成長のために不可欠となります。

2025年も訪日外国人観光客数は絶好調!月間300万人超えが定着

観光庁が発表した「訪日外客統計(2025年9月推計値)」によると、2025年9月には326万6,800人を記録し、前年同月比で13.7%増と9 月として過去最高を更新しました。また、9 月までの累計では 3165万,500 人となり、過去最速で 3,000 万人を突破しました*2。

最新のデータ分析からは、毎月の訪日客数が300万人を超える状況が安定的に続き、海外からの観光需要がもはや一過性ではなく、確固たる持続的なトレンドへと転換したことが明らかになっています。

この高水準を支える要因として、次のことが考えられます。

- コロナ禍からの経済活動の本格再開

- 円安傾向

- 整備された観光インフラ

- 日本のホスピタリティの高さ

現在の増加傾向が続けば、年間の訪日客数が過去最高を大きく超え、4,000万人を達成するのも時間の問題です。特に、夏休みや冬の旅行シーズンには需要がさらに高まり、記録的な来訪者数となることが期待されます。

*2 出典:訪日外客数(2025年9月推計値)|JNTO(日本政府観光局)

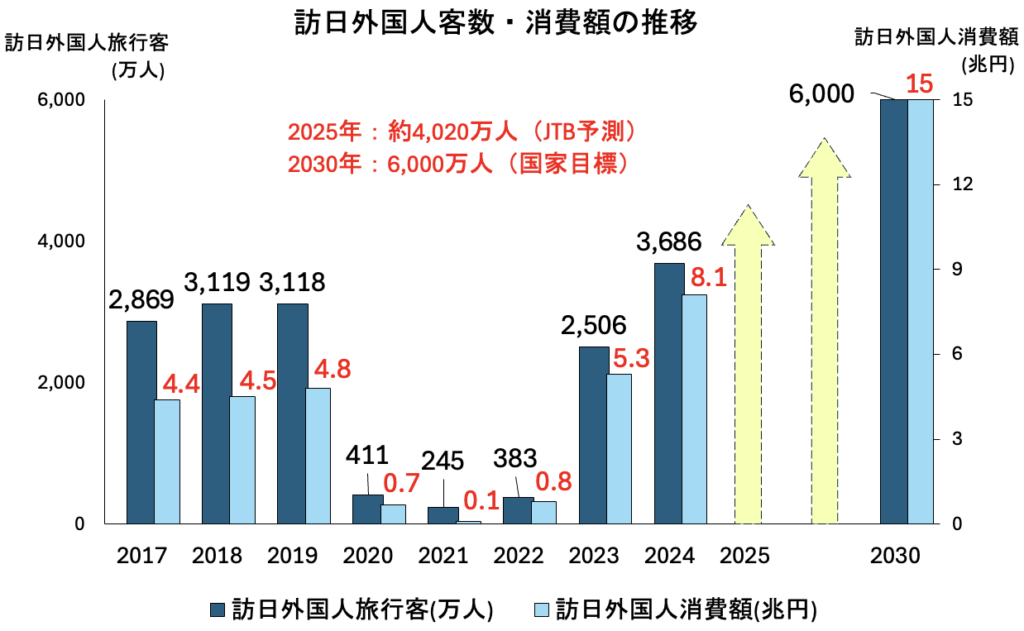

2030年目標は6,000万人:観光立国から成長軌道への転換

政府は、観光政策の最上位計画である「第4次観光立国推進基本計画*3」において、「2030年に年間6,000万人の訪日外国人旅行者達成」という野心的な目標を掲げています。これは、観光産業を日本の経済成長を支える主要な柱の一つとして明確に位置付けるものです。

人口減少・高齢化が進む日本において、インバウンド需要を拡大させることは、地方創生や地域経済の活性化に大きく寄与するでしょう。今後、日本が持続的に成長するには、従来の観光施策や受入体制の枠を超えた、より戦略的かつ総合的な取り組みが欠かせません。特に、飲食や体験などの高付加価値化や外国人が訪れる地域の分散、そして環境に配慮した観光の推進が求められています。

*3 出典:観光立国推進基本計画(第4次)について|国土交通省観光庁

訪日観光市場の進化:ターゲット層の多様化と消費行動の変革

訪日観光市場は、従来と大きく姿を変えました。ここからは、ターゲット層の多様化と消費行動の変化について解説します。

1. 中国市場の再成長と市場構成の多様化

2024年から2025年にかけて、日本のインバウンド市場は、グローバルな需要変化と情報発信手段の進化により、その構成を大きく変容させています。

新型コロナウイルス流行による停滞期を経て、中国市場は本格的な回復局面に突入しました。2025年1月には訪日客数が約378万人を記録し、特に中国本土からの訪問者数は前年同月比で約136%増加、コロナ禍以前(2019年1月)と比較しても約30%増という顕著な成長を見せています*4。この成長は、航空路線の回復やオンライン情報普及、中国人旅行者の志向の変化など、複合的な要因に支えられています。

一方、世界的な航空需要の復活と直行便の拡充によって、これまで市場の主役であった東アジア近隣諸国に加え、ASEAN(東南アジア)や北米(アメリカ・カナダ)、欧州(イギリス・フランス・ドイツなど)、中東圏などの長距離市場からの旅行者が顕著に増加しています。

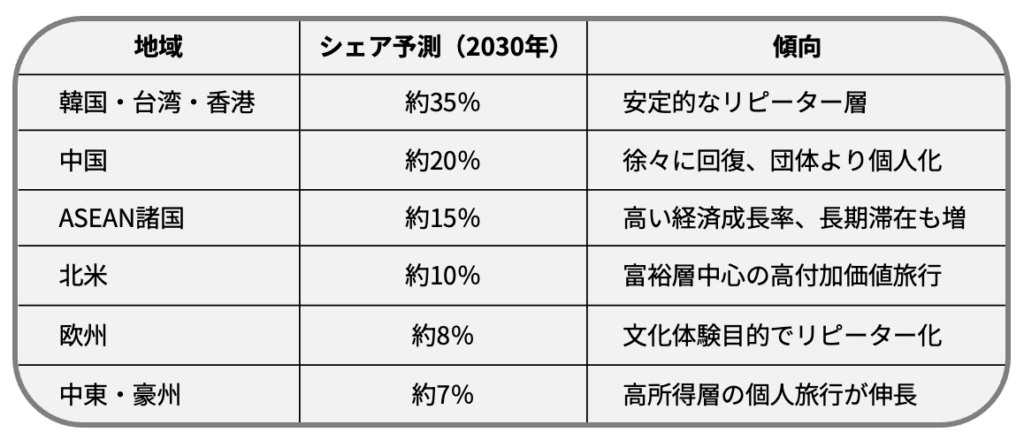

※過去データを元にIMJが推計

2030年には、世界経済の成長やビザ緩和政策などの影響で、日本を訪れる外国人観光客の出身国はより一層多彩になるでしょう。

主な市場ごとの展望は次のとおりです。

- 東アジア(中国中心)は引き続き最大のマーケットであり続けます。

- インドネシア、ベトナム、タイ、マレーシアなどASEAN諸国の潜在力が拡大傾向にあります。

- アメリカ、カナダなど北米からの観光客数も徐々に拡大が見込まれます。

- イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなどヨーロッパ主要国の市場拡大が期待されます。

- UAE、サウジアラビア、トルコなど中東諸国の富裕層マーケットも成長が期待されます。

*4 出典:訪日外客数(2025年1月推計値)|JNTO(日本政府観光局)

2. 消費行動の構造的転換

観光庁の調査によると、2024年における訪日外国人1人あたり旅行支出は平均22万7千円であり、2019年の15万9千円から大幅に増加しました*5。この増加は、円安効果だけでなく、近年増えている高所得層の訪日客比率上昇と消費行動の質的変化を反映しています。

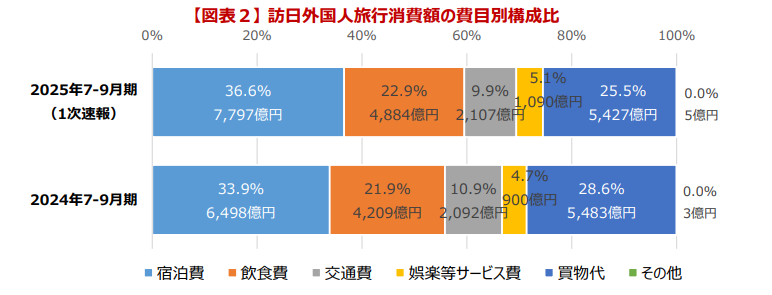

出典:2025年7-9月期の調査結果(1次速報)の概要|国土交通省観光庁

消費構造は、従来の「爆買い」に代表される「モノ消費」(家電・ブランド品の大量購入)から、体験やサービスを重視する「コト消費」へと急速に転換しています。2025年7~9月期の消費動向調査では、買物代の構成比が低下し、宿泊費、飲食費、娯楽等サービス費の構成比が増加しました*6。

長距離市場からの旅行者やリピーターは、単なる観光名所巡りやショッピングに留まらず、「日本でしかできない特別な体験」を強く求める傾向にあります。具体的には、次のような体験です。

- 文化体験志向

茶道、武道、伝統的な祭りへの参加、伝統工芸ワークショップ(陶芸・和紙作り・染色体験等)など。 - 食文化体験

地域特有の食文化体験(例:味噌・醤油造り、日本酒蔵見学等)、家庭料理や郷土料理の調理体験。 - 自然体験

富士山登山、アウトドアアクティビティ、四季折々の自然を満喫する旅。

こうした体験型消費への関心は、SNS(Instagram、TikTok、YouTubeなど)によってさらに加速しています。外国人観光客が「旅先でしか体験できない特別な出来事」を写真や動画に収めてSNS投稿すると、その体験は瞬時に全世界へシェアされ、見た人を「行きたい!」という気持ちにさせます。SNSでの体験のシェアが日本旅行を検討中の人の背中を押し、好循環を生み出しているのです。

*5 出典:2024年暦年の調査結果(確報)の概要|国土交通省観光庁

*6 出典:2025年7-9月期の調査結果(1次速報)の概要|国土交通省観光庁

3. パーソナルな体験設計と高付加価値化の需要

旅行者の価値観や目的が細分化し、従来の画一的なパッケージツアーでは対応できなくなっています。特に長距離市場からの顧客は、安全性と快適性を確保しつつ、混雑を避けた「本物志向」の体験を求めているのが特徴です。

事業者に求められるのは、次の戦略的な商品設計とプロモーションです。

- パーソナルな旅の提供

従来の団体旅行よりも個人旅行やカスタマイズ型の旅が選ばれる傾向にあるため、旅行者一人ひとりの多様なニーズや興味に応じて、きめ細やかな商品開発や体験コンテンツの提供が不可欠です。 - 独自性と希少性の訴求

多少高価格であっても、独自性と希少性ある高付加価値商品(例:1日1組限定の農家民泊体験、オーダーメイドのプレミアムツアー)が選ばれる傾向が強まっています。事業者は、これらの商品の開発・訴求によって、グローバル観光市場での差別化と競争優位性を獲得していくことが求められます。 - ターゲット型プロモーション

成長著しいASEAN・北米・欧州・中東からの観光客の嗜好や消費傾向をきめ細やかに把握したうえで、 SNSや現地言語のWebサイトを駆使したターゲティング型のプロモーションが欠かせません。現地インフルエンサーとの連携や、各国で話題になるような体験型キャンペーンの展開を通じて、新規顧客獲得だけでなく、複数回訪日するリピーターの促進も図り、持続的なインバウンド需要創出が実現します。

訪日外国人消費額が大幅増!「コト消費」への転換が市場を牽引

日本のインバウンド消費額は、モノ消費からコト消費への構造的転換により、増加傾向にあります。

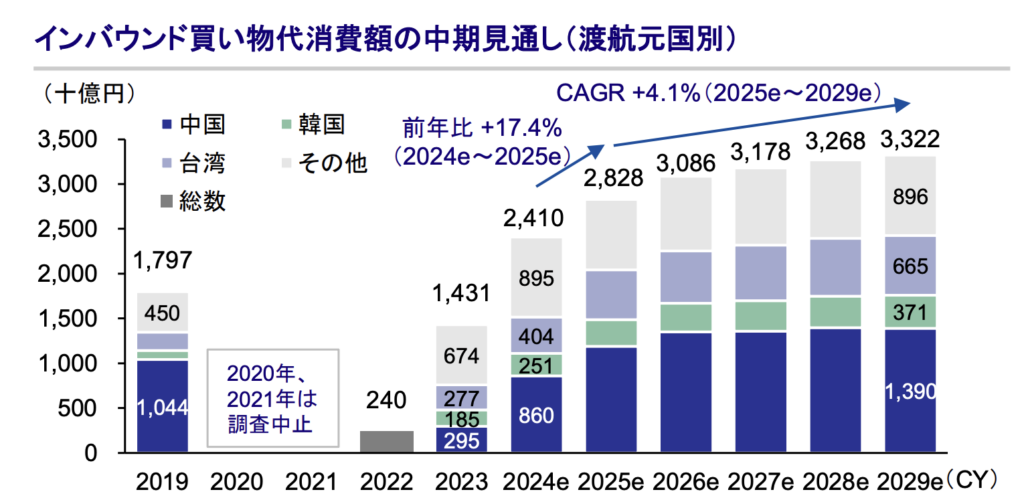

※引用:みずほ産業調査第76号の「日本産業の中期見通し」p73

みずほ産業調査第76号のデータによれば、訪日外国人による日本国内消費額は今後も伸び続けると見込まれます。特にショッピング代の消費額は2025年度に前年対比17.4%増とされ、2029年まで安定した成長が続くと算出されており、これは世界的な旅行需要と日本独自の観光資源が融合することで生み出される大きな経済効果です*8。

訪日客の消費志向が「コト消費」へ転換する中で、旅行消費をさらに牽引する分野として、特に以下の重点項目が注目されます。

- 高級宿泊施設の進化

世界的ブランドホテル(アマン、リッツカールトンなど)やスモールラグジュアリーホテルの進出に加え、質の高い温泉旅館やグランピングリゾートといった滞在そのものが目的となる施設の需要が拡大しています。高所得層や長期滞在者を惹きつけ、満足度と消費単価の向上に直結します。

- 体験型サービスの多様化と深化

和食料理教室、茶道・書道、伝統芸能鑑賞、四季の祭り参加体験など、日本文化の「奥深さ」や「唯一無二感」を味わえるアクティビティが人気です。地域独自のストーリーと結びつけた体験プログラムの開発が、リピーター獲得の鍵となります。

- オーダーメイドツアーの需要増

従来の団体旅行ではなく、パーソナライズド(個人向け)な少人数ツアーや、日本庭園巡りやアニメ聖地探訪など特定のテーマに特化したツアーの需要が増しています。旅行者の興味・関心に深く刺さるニッチな商品設計が求められています。

- 長期滞在を可能にする仕組み

地方に根差したサブスクリプション型宿泊や農泊、地元コミュニティを巡るフードツーリズムなど、短期間の周遊ではない「滞在型」の旅行志向が高まっています。これにより、地方への消費分散と地域経済への貢献が期待できます。

これらの重点分野への戦略的な投資と商品開発が、日本全体の観光競争力を高めるために不可欠となります。

*8 出典:日本産業の中期見通し|みずほ銀行産業調査部

日本政府の観光戦略:高付加価値化と地方誘客の「両輪推進」

日本政府が掲げる観光政策の基本方針は、「高付加価値化の実現」と「地方への誘客」という2つの柱に集約されます。

観光庁や国土交通省の資料では、単なる訪日客数増加だけでなく、これら2つの戦略を車の両輪として同時に推進することが重要であると繰り返し強調されています。これは、観光インフラの量的な拡大だけでなく、滞在満足度や消費額という観点から質の高い観光地づくり・サービス創出に注力し、2030年の観光立国実現という国家目標を達成するために不可欠な施策です。

1. 訪日観光の高付加価値化を実現する具体策

日本滞在を高付加価値化することは、「量」だけでなく「質」を追求し、訪日外国人観光客にとって真に魅力的なデスティネーションとなるために効果的です。具体的には、次の4つのことを実践してみましょう。

- ラグジュアリーツーリズムの強化

世界的ハイブランドホテルや高級旅館での滞在体験、ヘリコプターによる特別移動、名匠のガイドによる職人訪問など、上質で希少性のある旅商品・サービスを拡充します。

- 通訳ガイド・パーソナルコンシェルジュの育成

多言語対応に優れ、文化への深い知見を持つ人材の育成を重視。一人ひとりの旅行者に寄り添ったサービスを強化し、「自分だけの日本」を演出します。

- サステナブルな旅先設計

地元住民や地域環境と共生するエコツーリズムやグリーンツーリズムを推進。資源保全型観光への移行、町歩きや食体験など「サステナビリティ」を意識した商品設計を促します。

- リピーター向けの限定体験ツアー

一度訪れた旅行者も再訪したくなるよう、シーズンごと・地域ごとに内容を随時アップデートする体験型商品や、希少価値の高いプレミアム体験の随時提供を進めます。

2. 地方誘客成功の鍵となる戦略

東京・大阪・京都といった大都市圏に観光が集中する状況から脱却し、日本全国の地方地域に訪日観光客を呼び込むことも、今後の観光成長に不可欠です。地方誘客の成功は、民間事業者や地元住民の協力があってこそ実現します。

長距離移動が前提となる外国人旅行者にとって、地方部でのアクセス向上や言語・Wi-Fi環境の整備、移動手段の複線化・二次交通の利便性アップは地方誘客成功の必須条件です。これらの基盤づくりと同時に、地方独自の歴史・食・自然・文化素材の発掘と情報発信が鍵となります。

- 地方周遊パスの拡充

北陸、四国、中国地方などでJR路線・バス・フェリーなどを自由に組み合わせて周遊できるパスを充実化。観光客にとって地方を手軽に旅行できる環境を整備します。

- 地方空港の国際線誘致とLCC連携

地方空港での国際線就航・増便を推進。成田・関空など大都市空港以外の地方都市へのインバウンド誘致や、LCCとの協業による航空コスト削減で地方誘客を拡大します。

- 地域資源のブランド化

食・伝統芸能・温泉・自然など、地域ごとのプレミアムな観光素材にストーリー性を付与し、高付加価値型プロモーションでブランド力向上を図ります。

- 地方版DMOのマーケティング力強化

観光庁指定の地方版DMO(観光地域づくり法人)によるデータ活用、効果測定、プロモーションスキル向上など、現場レベルでの情報発信力の底上げを戦略的に推進します。

訪日客6,000万人時代の高付加価値観光を実現する最新インバウンド戦略

※観光庁公式統計をもとにIMJが独自編集・分析

パンデミック後のV字回復を経て、日本のインバウンド観光市場は今、新たな局面を迎えています。

2024年の訪日外国人旅行者は3,600万人を突破し、市場規模は過去最大となりました。インバウンド消費額も8兆円に急伸するなど、単なる回復ではなく、新たな成長軌道への移行が鮮明になっています。

政府が掲げる2030年「訪日外国人旅行者数6,000万人、インバウンド消費額15兆円」という目標は、様々な課題も指摘されていますが実現も視野に入ってきました。今こそ、次なる成長フェーズの入口に立ったと認識すべきです。

ここからは、高付加価値を実現する最新のインバウンド戦略について解説します。

【戦略Ⅰ】6,000万人達成に向けた必須施策:課題の克服と成長基盤の強化

現在、日本は年間3,600万人規模のインバウンド市場を有していますが、これを2030年までに6,000万人へと倍増させるためには、従来の延長線上ではない、大胆かつ抜本的な変革が必要です。

過去の成長トレンドを遥かに上回る2,500万人増という高い目標の実現へ向けては、新たなマーケティング戦略の構築、多様な旅行者ニーズへの柔軟な対応、官民横断的な連携強化、そして全国規模での観光インフラ刷新といった重層的かつ総合的な取り組みが欠かせません。

インバウンド拡大の実現へ向けては、航空業界、宿泊業者、ツアーオペレーター、自治体、政府間外交など多くの利害関係者がそれぞれの立場で積極的な役割を果たすことが求められます。

戦略的には、特に次のポイントが重要です。

| 国際線の新設ルート開設 |

| 既存便の増便によるアクセス性向上、および地方空港の国際化促進 |

| ビザ要件の一層の緩和、 オンライン化された入国審査・手続きの簡素化と待ち時間短縮による障壁除去 |

| プロモーション対象の拡大 (欧米・アジアの成熟市場に加え、 中東・アフリカ・南米・オセアニア等新興需要への集中的アプローチ) |

| 最先端IT・デジタル技術(AI・ビッグデータ)の導入による パーソナライズドな旅行体験・サービス品質の向上 |

| 環境配慮型観光資源の開発・発信による持続可能な観光(サステナブル・ツーリズム)の強化 |

グローバルな需要構造の変化とインバウンドトレンドの多様化に機動的に対応し、日本の観光資源の幅広い魅力や独自性、アドバンテージを可視化・発信していくことで、質・量ともに世界屈指の観光大国へと進化する基盤が生まれるでしょう。

【戦略Ⅱ】地方創生を軸としたインフラ強化と観光分散の最適化

6,000万人目標達成に向けた最重要課題は、観光インフラ全般の抜本的強化です。今後、訪日客の急増に確実に対応するため、宿泊施設の供給力増強と品質向上、人材確保・育成、広域観光圏をカバーする交通網の整備・近代化、デジタルインフラ拡充・多言語対応など、インフラ全体の持続的な進化が不可欠となります。

特に、都市圏では次のような課題が指摘されています。

- 大都市(東京・大阪・京都など)ではホテル・宿泊施設需給ひっ迫や宿泊価格の高騰が顕著になり、大規模イベント期には予約困難な状況が頻発。

- 観光関連サービス分野での人材不足、過重労働、非正規雇用問題等に起因するサービス水準低下・離職率増加リスクが現実化。

- 鉄道・空港・バス等公共交通機関の混雑とインバウンド特有の利用課題が顕著であり、デジタル乗車券・キャッシュレス決済の普及、運行本数拡充等が課題。

こうした都市圏のインフラに制約が生まれる一方で、地方都市や自然豊かなリゾート地域などは相対的に宿泊施設に余力があり、未開発・未発信の観光資源も多く潜在しています。

今後は、各地域の独自文化・伝統・自然・食・体験型アクティビティを最大限に活かしたコンテンツ創出や、外国人ニーズに寄り添う徹底した利便性向上、生活インフラのグローバル対応など脱・大都市一極集中による地域の魅力再発見戦略が重要です。

特に以下の「インフラ刷新×地方分散×体験価値創出」に軸足を置いた戦略実行が進むと、多様な旅行者の嗜好やニーズに応える高品質な観光サービスが確立できます。

- 地域の歴史や文化、地産食材を活用した体験型観光や、地域住民と交流できるプログラム、自然景観を満喫するアウトドア・エコツーリズム

- サインやパンフレット、観光案内員の多言語化、Wi-Fi・キャッシュレス決済・オンライン予約等、新世代旅行者の利便性を徹底サポート

- 観光資源のオーバーツーリズム対策、環境負荷抑制、地域住民と観光客双方の満足度向上をめざした持続可能な観光モデルへの転換

これらを徹底することは、1人あたりの消費額を増やし顧客満足度を向上させるとともに、観光産業全体の底上げ、ひいては日本ブランド価値の世界的な向上にも直結するでしょう。

【戦略Ⅲ】「質と量」の両立と持続可能な観光大国への挑戦

日本は今、インバウンド戦略の新時代に舵を切りました。短期的な目標達成に留まらず、「質の向上」と「量の拡大」を両立させ、持続可能で国際競争力の高い観光立国へと進化することが重要です。世界の多様な旅行者に日本独自の文化・歴史・食・自然・おもてなしを体験してもらい、リピーターを増やせば、長期的な国際交流ネットワークと経済的波及効果が生まれます。

この挑戦を成功させるために、以下の多角的な施策が求められます。

- 観光推進のための法整備や制度改革、観光業への投資促進策の強化が必要

- 自治体・民間企業・教育機関が連携し、観光現場で活躍するグローバル人材養成プログラムの充実

- 拡大するインバウンド需要を支える危機管理体制、防災対策や感染症リスクへの迅速対応モデルの構築

- 観光と他産業(農業・ものづくり・ヘルスケア・IT等)の融合による地域活性化と新規事業創出

- データドリブンなマーケティング、訪日客動向の分析・効果検証に基づく柔軟な戦略見直し体制

これらの取り組みのもと、行政・民間企業・地域社会が緊密に協力することで、誰もが誇れる“観光大国・日本”への進化が実現します。

この成功をすべての日本人が自らの暮らしや地域の発展、ひいては日本社会の繁栄へとつながると実感できるよう、関係者一人ひとりが主体的に、未来志向の行動を起こしていくことが大切です。

インバウンド需要に応えるため事業者が今すぐ取り組むべき3つのアクション

インバウンド需要は2025年以降も拡大が予想されており、「日本ならではの体験」へのニーズは多様化・深化しています。

この変化に確実に応えるためには、観光・宿泊・飲食・レジャーといった各分野の事業者が積極的に連携し、時流に即した柔軟なサービスや商品を企画・実装することが最重要課題です。大都市圏の混雑が懸念される一方で、未発掘の地方には大きな成長余地があります。

各地の地域資源や独自文化を活用し、「今までにない新しい日本」を打ち出すために、以下の3つの施策を基軸として、全国のエリアがそれぞれの強みを磨き上げ、独自性ある商品・サービスを生み出しましょう。

1. デジタル発信の多言語対応を徹底的に強化する

情報収集のメインツールが完全にデジタルへと移行した現在、インバウンド誘致のカギは多言語での情報発信です。訪日外国人の多くが、口コミサイト、SNS、Googleマップ、オンライン旅行代理店(OTA)を経由して情報を検索・予約していることを踏まえ、次の施策が欠かせません。

- MEO(マップエンジン最適化)対策の実施

GoogleビジネスプロフィールやGoogleマップを活用し、多言語で正確かつ最新の情報を登録・発信します。

- 視覚的コンテンツの充実

OTAサイト・自社HP・SNSにおいて写真や動画などの視覚的コンテンツを豊富に掲載し、実際の利用シーンや体験の様子を多角的に表現して訴求力を高めます。

- ターゲット言語の拡充

英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語に加え、訪日外国人の国籍構成に合わせて多言語翻訳を充実させることが必須です。

- アクセシビリティへの配慮

言語だけでなく、ピクトグラムやユニバーサルデザイン、簡潔な表現を用い、アクセシビリティを最大限向上させます。

これらのきめ細やかな多言語対応とユーザビリティへの配慮が、現地滞在中のみならず、旅行計画段階から「この施設に行ってみたい」と思わせる決定的な動機付けとなります。機械翻訳に頼り切らず、ネイティブチェックによる自然な表現に仕上げることが、満足度向上とリピーター獲得の近道です。

2. 独自性・地域性の高い「コト消費」体験をパッケージ化し、差別化を図る

インバウンド観光の世界的トレンドは「モノ消費」から「コト消費=体験」へ大きくシフトしています。その土地ならではのリアルな文化や日常に飛び込める体験プログラムこそが、世界中の旅行者にとって心に残る“特別な思い出”となります。

日本全国の地域ごとに異なる伝統・風習・暮らしを活かし、次のような体験コンテンツを創造しましょう。

- 文化・伝統体験

茶道、武道、伝統工芸(漆器、陶芸など)のワークショップ、重要文化財での非公開エリア特別拝観など、日本文化の奥深さを体感できる学びのコンテンツ。

- 食と地域交流

家庭料理や郷土料理の調理体験、地産食材を活かした食文化体験(味噌・醤油造り、日本酒蔵見学など)を通じて、現地住民との本格的な交流の場を提供。

- 自然・農泊体験

農家民泊での農作業体験、自然景観を満喫するアウトドア・エコツーリズムなど、四季折々の自然と暮らしに触れるプログラム。

これらの体験に留まらず、小規模事業者や異業種(宿泊・飲食・交通・ガイドなど)が横断的に連携し、地域全体で一連のストーリー性あるパッケージ商品を組成・販売することが、滞在価値を大きく高めます。リアルな交流機会、学びの喜び、地域住民との触れ合いこそが、日本ならではの「特別なおもてなし」となり、従来の“見る観光”から“体感する観光”への変革を推進します。

3. 地方独自の魅力を活かし、ターゲットを絞ったプロモーション戦略を展開する

都市部でインバウンド需要が飽和する中、知名度が低く「未発見」「穴場」とされている地方こそ、世界中の旅行者の好奇心を掻き立てる伸び代が大きいエリアです。大都市の混雑に飽き足らないリピーター層や個人旅行客は、常に新しい発見とローカルな体験を求めています。

だからこそ、地方ごとの歴史、食文化、自然、伝統芸能を活かした特別なコンテンツ作りとプロモーション戦略が求められます。

- リアルな情報発信の強化

地域限定の「絶景スポット」「ご当地グルメ」「祭り・イベント」「伝統芸能」などの魅力を映像・写真・記事でリアルに発信します。

- SNS波及効果の最大化

SNSでシェアされやすいフォトジェニックなスポットやアクティビティ体験を開発し、訪日外国人インフルエンサーを招いたFAMツアーなどを積極的に実施してリアルな体験と口コミの波及効果を狙います。

- ストーリー性の訴求

観光ルートや周遊プランに地域独自のストーリー性を組み込む(例:古道巡礼、城下町散策など)ことで、“まだ知られていない地方”ならではの穴場感と特別感を前面に出します。

自治体・地元住民・事業者が一体となって地域全体を巻き込んで取り組むことで、他地域との差別化が図れ、持続可能な観光モデルと地域経済の自立を実現していきましょう。

まとめ:持続可能な「選ばれる観光立国」へ

2030年目標(訪日客6,000万人、消費額15兆円)の達成に向け、日本のインバウンド市場は「量」の拡大から「質」の向上へと戦略を転換しています。特に、円安や高所得層の増加を背景に、消費の軸は「モノ消費」から「コト消費」(体験・宿泊・食)へ構造的にシフトしており、対応が急務です。

この新時代に対応するため、政府は高付加価値化と地方への誘客を二大方針とし、事業者はデジタル多言語対応、地域固有の体験パッケージ化、ターゲットを絞った地方プロモーションを推進すべきです。

多様化するニーズに応え、インフラを強化し、官民連携で観光を地域経済の柱とすることで、日本は世界に「選ばれる観光立国」としての持続的な成長を実現できるでしょう。