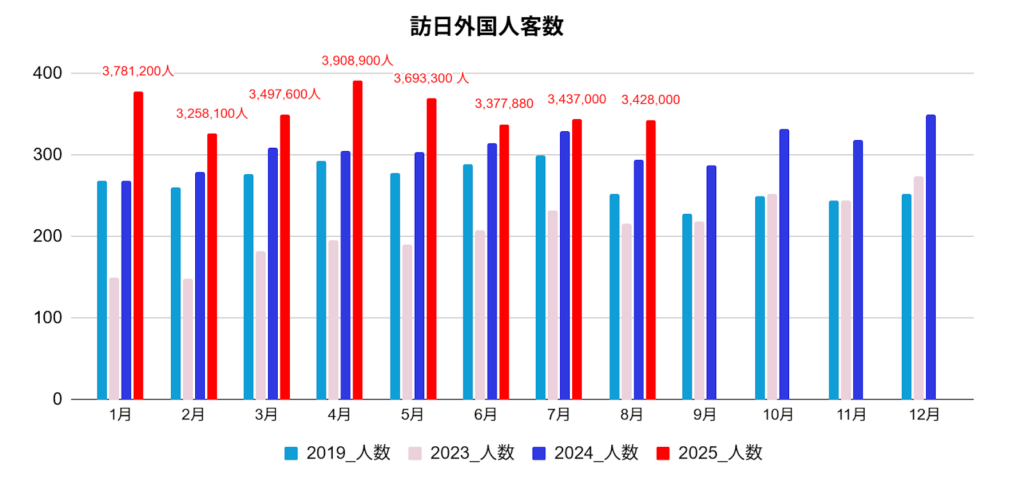

2025年8月の訪日外国人客数は推計342万人!過去最高を更新し同月ではじめて300万人を突破

【目次】

過去最高を記録した8月のインバウンド市場

日本政府観光局(JNTO)が2025年9月17日に発表した速報値によると、2025年8月の訪日外客数は推計で342万人に達し、前年同月比で16.9%の大幅な増加を記録しました*1。この数字は、8月としては過去最高であり、同月としては初めて300万人を突破した歴史的な記録となります。

*1 出典:JNTO 訪日外客数(2025年8月推計値)

訪日外国人客数が同月として過去最高を記録した理由

2025年8月に訪日外国人客数が過去最高を記録した背景には、複数の要因が複合的に作用しています。これは単なる回復ではなく、市場構造の変化を伴う新たな成長フェーズに入ったことを示唆しています。ここからは、訪日外国人客数が過去最高を記録した背景を紐解いていきましょう。

1. 航空供給量の劇的な回復と拡大

コロナ禍で大幅に減便されていた航空路線が、パンデミック以前の水準を大きく上回って回復しました。特にアジア圏からのフライトは、観光需要の急増に応える形で、増便や新規就航が相次ぎました。これにより、日本への渡航選択肢が増え、航空券の価格も安定したことも、より多くの旅行客の流入に寄与しています。これは、単なる需要回復だけでなく、物理的な受け入れ体制が整ったことが大きな要因です。

2. 円安という強力な経済的インセンティブ

歴史的な円安水準が継続していることは、訪日外国人にとって非常に強力な追い風となりました。外国人観光客は、日本での滞在費、飲食費、買い物、そして体験費用を大幅に抑えることができます。この「日本の物価が安い」という認識は、旅行計画の強力な動機付けとなり、特に高額な消費を伴う旅行者層(ラグジュアリー層など)の訪日を後押ししました。

3. 旅行需要の多様化と高付加価値化

従来のような団体旅行に代わり、個人の嗜好に合わせた旅行スタイルが主流になりつつあります。特に、米国や中東など高単価な旅行市場からの訪問者が顕著に増加しています。これらの旅行者は、日本の地方都市や文化体験など、よりニッチでユニークな体験を求める傾向が強く、単価の高い消費行動に繋がっています。この市場の成熟は、単に人数が増えるだけでなく、訪日旅行全体の価値を高めることに貢献しています。

4. デジタルを活用したターゲットマーケティング

日本の観光庁やJNTO、民間企業は、海外市場へのプロモーションを一層強化しています。特に、InstagramやTikTok、YouTubeなどのSNSやWebメディアを活用した情報発信は、特に若年層の旅行者に大きな影響を与えています。これらのプラットフォームを通じて、日本の魅力的な文化や風景、食がリアルタイムで発信され、潜在的な旅行者の関心を効果的に引き付けています。

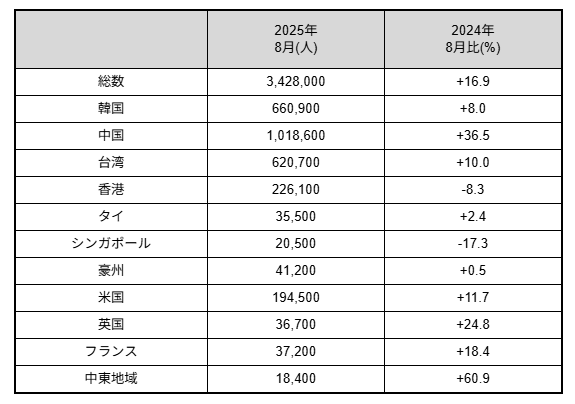

市場を牽引する主要市場と新たな動き

主要な市場を見ると、アジア圏からの訪問者が引き続き高い割合を占めていますが、各市場で異なる動向が見られます。全体として、日本のインバウンド市場の構成がより多様化していることが特徴です。

主要な市場の動向は次のとおりです。

中国

中国からの訪日外客数は前年同月比で36.5%増という驚異的な伸びを記録しました。これは、運城~中部間の新規就航や、西安~福岡間の復便といった地方路線を含む航空座席数の増加が大きな要因です。また、クルーズ船の寄港や夏休み期間(スクールホリデー)の影響も重なり、8月として過去最高を記録しました。パンデミック以前の市場規模を回復し、再びインバウンド市場の牽引役となっています。

韓国

韓国からの訪日外客数は前年同月比8.0%増となりました。東南アジアや中国などへの旅行需要が高まる中でも、金浦~中部間の増便や清州~神戸間のチャーター便運航といった航空路線の強化が流入を後押ししました。特に、日本の地方都市へのアクセスが向上したことで、リピーター層や新たな層の需要を喚起し、8月として過去最高を記録する要因となりました。

台湾

台湾からの訪日外客数は前年同月比10.0%増を記録し、単月として過去最高を更新しました。8月中旬に台湾に上陸した台風による航空便への一時的な影響があったものの、台中~那覇間や台北桃園~那覇間の増便、さらに台北桃園~下地島間のチャーター便運航など、航空座席数の増加が大きく寄与しました。スクールホリデー期間中の旅行需要も追い風となっています。

香港

香港からの訪日外客数は前年同月比8.3%減となりました。背景には、SNS等で拡散された日本での地震に関する情報や、8月中旬に香港に接近した台風による航空便への影響が挙げられます。旅行先の多様化が進む中で、旅行者の行動が外部要因に敏感になっていることが伺えます。

シンガポール

シンガポールからの訪日外客数は前年同月比17.3%減と、主要市場の中で大きな減少を記録しました。これは、例年8月下旬から始まるスクールホリデーが今年は9月にずれ込んだことや、ナショナルデーが連休にならなかったことが影響しています。また、建国60周年を迎え、国内旅行需要が優先されたことも一因と見られます。一部路線での減便も影響しており、観光需要の季節性や現地のイベント動向に左右されやすい市場であることが示されました。

豪州

豪州からの訪日外客数は前年同月比0.5%増に留まりました。減便による航空座席数の減少があったにもかかわらず、継続的な訪日旅行人気に支えられ、8月として過去最高を記録しました。これは、一人当たりの旅行単価が高いオーストラリア市場の根強い需要を示しています。

米国

米国からの訪日外客数は前年同月比11.7%増を記録し、8月として過去最高となりました。スクールホリデー期間中の需要に加え、直行便の増加が大きな要因です。円安による経済的メリットも相まって、日本の文化体験や地方観光を求める富裕層の流入が加速しており、日本のインバウンド市場にとって最も重要な高単価市場としての地位を確立しています。

英国

英国からの訪日外客数は前年同月比24.8%増と、高い伸びを示しました。スクールホリデーや継続する訪日旅行人気に加え、中国や香港を経由する経由便の多様化が日本へのアクセスを容易にしました。若年層の訪日需要も高まっており、今後のさらなる成長が期待されます。

フランス

フランスからの訪日外客数は前年同月比18.4%増となり、8月として過去最高を記録しました。スクールホリデーの時期であることに加え、日本のアニメ、漫画、食文化といったサブカルチャーへの関心が高い若年層の訪日需要の高まりが顕著です。

中東地域

中東地域からの訪日外客数は前年同月比60.9%増という驚異的な伸びを見せ、8月として過去最高を記録しました。スクールホリデーに加え、前年同月と比較して直行便数が増加したことが主な要因です。富裕層が多いこの地域は、日本のインバウンド市場において、高額消費を牽引する新たな成長エンジンとして注目されています。

主要市場における変化と今後の課題

一方で、好調な全体像とは裏腹に、韓国や香港など一部の主要市場では減少傾向が見られました。これは、単に需要が減少しただけでなく、市場が質的な転換期を迎えていることを示唆しています。背景には、グローバルな旅行先の多様化と、アジア圏内での競争激化があります。これまで日本への旅行需要を牽引してきたこれらの市場では、台湾や東南アジアなど、日本以外の目的地も選択肢に加わり、旅行客が分散していると考えられます。

また、円安は恩恵をもたらす一方で、宿泊費や航空券などの旅行費用全体が相対的に高くなることで、旅行頻度や滞在期間に影響を与える可能性も指摘されています。特に、短期間で高頻度に日本を訪れる傾向があるアジア圏の旅行者にとって、この影響は無視できません。

さらに、日本を訪れる旅行者の目的が多様化し、特定の国・地域からのリピーターが減少する可能性も示唆しています。今後は、既存の市場の動向を注視しつつ、新たな市場の開拓と、より個別化されたニーズに応えるための戦略が求められます。

インバウンド消費額の動向:堅調な成長と市場構造の変化

訪日外客数の増加に伴い、旅行消費額も堅調に推移しています。

消費額増加の要因は複数あります。まず挙げられるのは、前述した円安が外国人観光客の消費意欲を刺激していることです。

また、米国やオーストラリア、中東など、もともと旅行単価が高い傾向にある国の訪問者数が増加したことも、全体の消費額を大きく押し上げました。

これらの旅行者は、宿泊や飲食だけでなく、体験型アクティビティや地方での消費にも積極的で、高付加価値な旅行を求める傾向が強まっています。

さらに、消費行動の多様化も見られます。

従来の「モノ消費」(買い物中心)から、より日本の文化や自然を満喫する「コト消費」へとシフトしており、地方での宿泊や交通、体験料、飲食費といった項目が堅調に伸びています。

これは、日本全国に観光需要が分散する可能性を示唆しており、地域経済への貢献も期待されます。

まとめ:今後の課題は持続可能な観光モデルへのシフト

2025年8月の訪日外客数は、日本のインバウンド市場が力強い回復を遂げたことを明確に示しました。しかし、今後は一部の国・地域における訪問者数の減少や、都市部への集中といった課題に直面します。このため、特定の国に依存しない、よりバランスの取れた市場構成への転換が不可欠です。

多様な国からの旅行者を受け入れ、観光需要を地方に分散させることで、観光客と地域経済双方の満足度を高める必要があります。量的な成長だけでなく、「質」を追求した持続可能な観光モデルの構築が、インバウンド市場の長期的な発展を決定づける鍵となるでしょう。