訪日外客数は過去最速で3000万人を突破!それでも消費単価が伸びない原因は?

【目次】

記録的な「量」の成功と「質」の停滞:2025年第三四半期のインバウンド市場概観

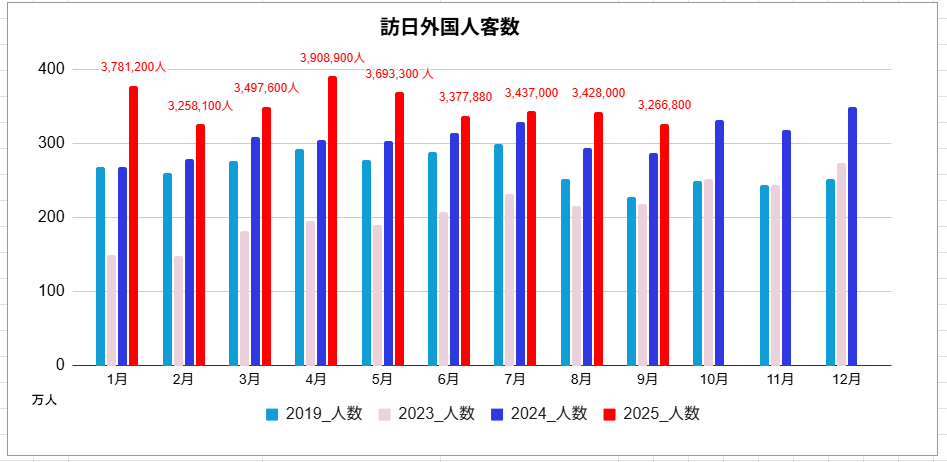

2025年第3四半期(7月~9月)の日本のインバウンド市場は、量的な側面において歴史的なブレイクスルーを達成しました。特に9月単月の訪日外客数は326万6,800人という驚異的な数字を記録し、前年同月比13.7%増と極めて堅調に推移しています*1。さらに注目すべきは、2025年1月〜9月までの累計訪日外客数が、過去最速のペースで3,000万人を突破したことです。この実績は、パンデミック後の市場が「回復」フェーズから脱却し、構造的な「成長」フェーズへ移行したことを明確に示しており、日本の観光産業の底堅さと強靭性を世界にアピールする結果となりました。

*1 参照:訪日外客数(2025 年 9 月推計値)|JNTO 日本政府観光局

過去最速3,000万人突破が意味するもの

この記録的な数値は、単なる需要の反動ではなく、日本のインバウンド市場が多角化し、世界的な魅力が高まったことによる構造的な拡大を示唆しています。

9月は通常、夏休み期間の直後で需要が落ち着く時期とされますが、この時期に記録的な数字を維持したことは、訪日旅行への需要が年間を通じて継続的に高まっていること、そして供給側(特に航空座席数やクルーズ船の寄港)が需要拡大に成功的に対応していることの証左です。

この量的成功は、日本経済への高い経済貢献を意味します。

「量」の成功の裏側で露呈した「質」の課題

出典:国土交通省観光庁『【インバウンド消費動向調査】 2025年7-9月期の調査結果(2次速報)の概要』

一方で、市場のもう一つの側面、すなわち消費の「質」に関するデータは、深刻な構造的な課題を浮き彫りにしました。 同期間の訪日外国人旅行消費総額は2兆1,384億円(2次速報)に達し、絶対額としては高い水準を維持しましたが、旅行者一人当たりの支出は22万0,176円と推計され、前年同期比で0.2%増と横ばいに停滞しました。

この「訪日外客数の増加(Volume)と一人当たり支出の停滞(Value)」という明確な乖離は、「Volume/Value Divergence Paradox」(量と質の乖離のパラドックス)として、日本のインバウンド戦略における最大のボトルネックとなっています。

これは、2023年3月に策定された第4次観光立国推進基本計画が掲げる最重要目標の一つ、「消費額拡大」の達成に向けた最大の障壁です。

訪日外客数326万人超を牽引した市場別成長ドライバー

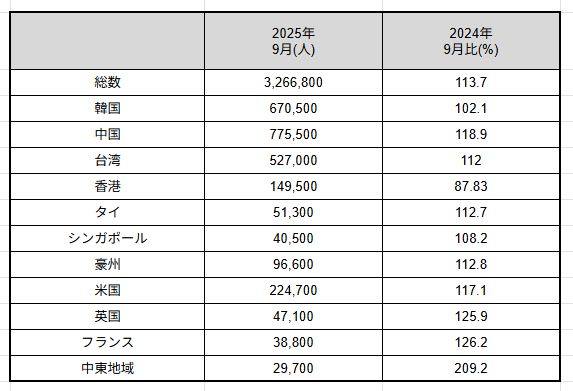

出典:日本政府観光局(JNTO)『2025年9月 訪日外客数 (JNTO推計値)(対2024年比)』

2025年第3四半期の記録的な訪日外客数は、特定のコア市場による強い牽引力と、高単価市場の成長による市場の多角化という二つの要因によって実現されました。9月単月では、中東地域で過去最高を更新したほか、台湾や米国、ドイツなど、計測23市場のうち18市場で9月として過去最高の訪日客数を記録しています。

コア市場:中国・台湾・韓国の動向と地方誘客の進展

東アジア市場は、依然として訪日外客数のボリュームを支える最大の柱です。しかし、その動向には市場ごとの特性と、今後の「質」の成長に向けた重要な示唆が含まれています。

▶中国市場の顕著な回復とクルーズ船寄港の功罪

中国は、9月に77万5,500人(前年同月比18.9%増)を記録し、東アジア最大の成長ドライバーであり続けました。年初来の累計でも748万7,200人(前年比42.7%増)と顕著な回復率を維持し、総消費額のトップを堅持しています。

この急速な量的な回復の背景には、航空座席数の増加とクルーズ船の寄港増加があります。

しかし、クルーズ客は滞在期間が短く消費単価が一般客より低い傾向にあるため、中国市場のボリューム成長が、必ずしも消費単価の質的向上に直結しないという構造的な問題を内包しています。

▶台湾市場に見る「地方路線拡充」と旅行先の分散化

台湾からの訪日外客数は52万7,000人で、9月として過去最高を記録しました。

特筆すべきは、台風の影響で一部欠航があったにもかかわらず、地方路線の拡充(特に台北・高雄発の地方空港便)が堅調に推移した点です。

この傾向は、台湾市場において、東京や大阪といったゴールデンルートだけでなく、地方への旅行先の分散化、すなわち地方誘客の進展が明確に見られることを示しています。

これは、地方創生の観点からはポジティブな進展ですが、地方での消費単価の底上げが今後の課題となります。

▶韓国市場の成長鈍化要因と航空座席供給の重要性

韓国からの訪日外客数は67万0,500人でしたが、前年同月比の伸びは2.1%増と、他の東アジア市場と比較して控えめでした。これは、前年に9月中旬にあった秋夕(チュソク)連休が2025年には10月上旬にずれたという短期的な季節要因によるものです。

構造的には、清州~北九州間の新規就航や増便など航空座席数の増加と円安傾向が寄与し、9月としては過去最高を達成しました。韓国市場は短期旅行志向が強く、価格競争力と航空路線の利便性が需要を左右する構造であり、地方空港を起点としたニッチな旅行商品の開発が安定成長の鍵となります。

高単価市場:米国・欧州・中東の台頭と市場多角化

長距離・高単価市場である欧米豪地域は、インバウンド市場の「質」を高める上で最も期待されるセグメントであり、力強い成長を維持しています。

▶二桁成長を続ける米国・ドイツ・中東市場のポジティブな構造変化

米国からの訪日客は22万4,700人(同17.1%増)を記録し、9月として過去最高を更新しました。ドイツも同様に過去最高を記録しており、欧州市場の力強い成長を象徴しています。

特に中東地域は、単月過去最高を更新し、年初来では61.8%増という急成長を遂げています。これらの市場は滞在期間が長く、娯楽やサービスといった高付加価値な支出を行う傾向が強いため、その絶対数の増加は、市場全体の単価向上に直結する極めてポジティブな構造変化であると言えます。

▶市場多角化によるインバウンド市場の強靭性向上

年初来でロシア(102.4%増)、スペイン(38.1%増)、イタリア(35.1%増)といった欧米豪市場が軒並み高成長を達成していることは、日本のインバウンド市場が特定の市場に依存するリスクを低減させ、市場の強靭性を高めていることを示します。

この多角化は、「欧州外で最高の旅行先」といった国際的な評価の高まりが、実際に訪日客数の増加という形で具現化している結果であり、今後の「質」的成長の土台となります。

消費の「質」が停滞する構造:一人当たり支出横ばいの真因

2025年第3四半期のデータが示す一人当たり支出の停滞は、単なる一時的な落ち込みではなく、日本のインバウンド消費構造に内在する構造的な欠陥を露呈しています。総消費額を押し上げ、観光立国の目標を達成するためには、この「質」の停滞をもたらす根本的な真因を理解し、解消する必要があります。

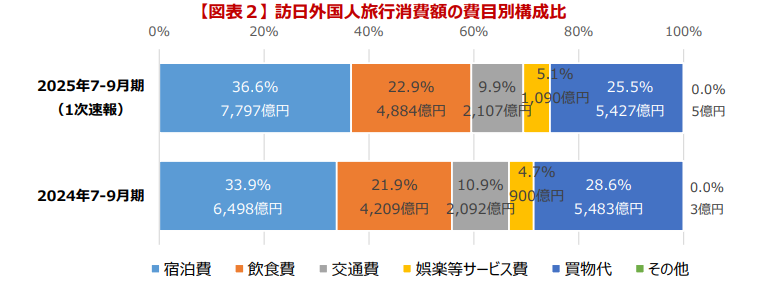

費目別分析:宿泊費の高騰と「娯楽サービス費」の致命的な低迷

出典:国土交通省観光庁『【インバウンド消費動向調査】 2025年7-9月期の調査結果(2次速報)の概要』

一人当たり旅行支出の内訳を分析すると、現在の消費行動における歪みが明らかになります。

▶宿泊費が消費全体の約37%を占める構造的な問題

第3四半期の一人当たり支出において、宿泊費は8万972円で全体の36.9%と最も大きな割合を占めました。

これは、長距離市場(欧米豪など)の滞在期間長期化による寄与もありますが、都市部を中心とした宿泊施設の需要超過による単価の高騰(固定費の上昇)を強く反映していると考えられます。

宿泊費という基本的な「固定費」の割合が増大することで、旅行者の総予算における裁量的に使える支出(自由裁量費)が圧迫される、という構造的な問題が発生しているのです。

▶高付加価値化の遅れを示す「娯楽等サービス費」(5.1%)の割合

最も深刻な問題は、高付加価値化の進捗を示す「娯楽等サービス費」が1万1,308円と、全体支出のわずか5.1%に留まっている点です。

この極めて低い割合は、日本が観光立国として目指すMICE、文化体験、高級サービス、医療・ウェルネスといった高単価な「体験型消費」へのシフトが戦略的に遅れており、収益化が決定的に不十分であることを示しています。

宿泊費に多くの予算を費やした結果、旅行者が高付加価値な体験(娯楽)への支出を控える、あるいはそもそも魅力的で高単価なサービスが見当たらない、という「体験消費の機会損失」が構造的に発生していると分析されます。

Volume/Value Divergence Paradox:単価が伸びない市場ミックスの課題

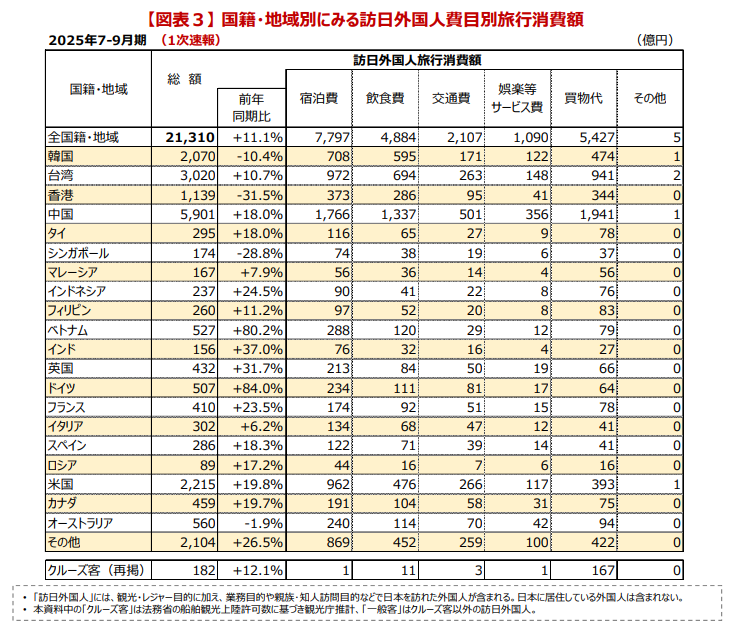

出典:国土交通省観光庁『【インバウンド消費動向調査】 2025年7-9月期の調査結果(2次速報)の概要』

一人当たり支出が横ばいとなったもう一つの決定的な要因は、「市場ミックスの変化」、すなわち成長市場の構造的な単価差にあります。

▶単価が低い東アジア市場のボリュームが平均単価を抑制

訪日外客数の成長を牽引しているのは、地理的に近く、短期旅行志向が強く、旅行単価が低い傾向にある東アジア市場(中国、韓国など)です。これらの市場は、主に買い物や飲食といった価格感応度が高い費目に支出が集中する傾向があります。

一方、高単価市場である欧米豪や中東市場は、二桁成長を続け、一人当たり単価が高い(滞在日数が長く、体験・娯楽サービスに支出する)というポジティブな構造変化を見せています。

しかし、現時点では、東アジア市場が持つ圧倒的なボリューム(人数)が、欧米豪市場の成長効果を平均単価の水準で上回ってしまい、結果として全体の単価を抑制し、相殺している可能性が高いのです。この状況は、インバウンド市場が直面する「平均値の罠」であり、単に人数を追うだけでは「消費額拡大」の目標は達成できないことを示しています。

▶円安効果の限界:価格メリットを超える高額消費への誘導不足

継続的な円安傾向は、買物代を中心にインバウンド消費を押し上げる効果を確かに発揮しており、特に価格に敏感な層からの需要を強く喚起しました。しかし、一人当たり支出が横ばいに留まったことは、円安による「価格メリット」に依存した消費喚起には限界があることを明確に示唆しています。

現在の日本市場は、「安いから買う」という動機付けから、「価格が高くても、支払う価値があるから買う」という動機付けへのパラダイムシフトに成功していません。

真の「消費額拡大」を実現するためには、円安という外部要因による価格メリットを超え、以下のような「価値創造」の戦略が不可欠です。

- 希少性・排他性(Exclusivity)の訴求

「ここでしか得られない」、「この時期・この条件でしか体験できない」といった、独自性の高いプレミアムなサービスや高額なアート・工芸品を提供すること。 - 富裕層への直接的マーケティングの不足

欧米富裕層や中東高額消費層が求めるハイエンドな情報や予約システムへのアクセスが不十分であり、高付加価値商品の機会損失を招いています。富裕層が求める「ストレスフリーな体験」を提供できていないのが現状です。

結論として、日本のインバウンド市場は、価格感応度の高いマス層へのアピールから、高い単価許容度を持つ富裕層へ「価値」を提供し、それを収益化する仕組みへの戦略的転換が求められています。

観光立国実現に向けたこれからの戦略

インバウンド市場が持続的な成長と「消費額拡大」という質的な目標を達成するためには、これまでの「量」を追う戦略から脱却し、高付加価値化に焦点を当てた戦略的転換が不可欠です。

課題克服の最優先事項:体験型消費(娯楽等サービス費)の収益最大化

最も伸び悩んでいる「娯楽等サービス費」(構成比5.1%)の割合を飛躍的に高めることが、消費単価の向上に直結します。目標として、この割合を現在の2倍に引き上げるための抜本的な戦略が必要です。

▶希少性・排他性を高めたプレミアム・コンテンツの開発と高付加価値化

富裕層は、一般の旅行客にはアクセスできない「希少性」や「排他性」に対して高い価格を支払う意欲があります。

- 非公開資源の収益化

通常非公開の文化財や美術館、高級日本庭園の夜間特別拝観、特定の専門知識を持つ名人や職人によるオーダーメイドのワークショップなど、極めて限定的で高価な体験を開発し、提供体制を構築する。 - アドベンチャーツーリズムの推進

ラフティングや登山、離島での特別な体験など、自然や地形を活かした高単価なアドベンチャーツーリズムを地方の主要コンテンツとして育成する。 - プライベート・ウェルネス体験

高級旅館やリゾートにおける個別化された医療・ウェルネスプログラムや、美容・健康をテーマとした滞在型サービスに注力し、滞在期間の長期化と単価向上を同時に図る。

▶MICE(国際会議)およびウェルネス観光の戦略的強化

ビジネス目的のMICE参加者や、健康志向の高いウェルネス旅行者は、一般観光客と比較して消費単価が高く、滞在期間が長い傾向があります。

- 国際会議誘致体制の強化

高度な会議施設に加え、参加者が利用できる周辺の高級宿泊施設やアフターコンベンション(会議後の観光)のプレミアムなコンテンツをパッケージ化し、誘致競争力を高める。 - 高付加価値な滞在型リゾートの開発

都市部だけでなく、地方の自然豊かな環境を活かしたウェルネスリゾートや、長期滞在を前提としたサステナブルな高級観光拠点の開発を加速させる。

高単価市場への資源集中と地方の「高付加価値化」

高単価市場の人数を増やしつつ、地方誘客の質を高めることで、市場ミックス全体を単価優位な構成へと戦略的に転換する必要があります。

▶米国、欧州、中東富裕層をターゲットとした特化型マーケティング

マス向けのプロモーションではなく、高い単価許容度を持つ市場のライフスタイルや嗜好に合わせた特化型のデジタルマーケティングを展開します。

- ダイレクト・セールスの強化

富裕層専門の旅行代理店やコンシェルジュサービスと連携し、日本のプレミアムコンテンツを直接販売するチャネルを構築する。 - 多言語・高品質な情報提供

富裕層が利用する特定の情報プラットフォームやSNSに対し、彼らの言語(英語、フランス語、ドイツ語、アラビア語など)で、高級サービスの予約・利用に必要な詳細情報を、高いクオリティで提供する。

▶地方誘客を「単価減退要因」にしないための地方独自高単価コンテンツ開発

地方誘客を単なる外客数の分散で終わらせず、地方独自の魅力で単価の底上げを図る「高単価な地方観光」を推進します。

- 広域周遊ルートと交通の最適化

地方間をシームレスに結ぶ広域周遊ルートの交通アクセスを整備し、高単価旅行客がストレスなく地方を長期滞在できるインフラを構築する。 - 地方の「プレミア化」

地方独自の高級旅館や地域文化体験(例:酒蔵の非公開ツアー、伝統工芸のプライベート体験)にプレミア価格を設定し、単価の底上げを図る。単価を下げて数を集める戦略から、付加価値を高めて少数精鋭の顧客を誘致する戦略への転換が不可欠です。

続可能な成長のためのインフラ投資

急増する外客数と高付加価値なサービス提供能力のギャップを埋めるためには、サービス現場の生産性向上とデジタルインフラへの緊急投資が必須です。

▶観光産業における人手不足解消に向けたDX(デジタル変革)の加速

観光・宿泊業における深刻な人手不足は、サービスの質を低下させ、結果的に高単価サービスを提供できなくなる最大のボトルネックです。

- AI・自動化技術の導入

AIによる自動翻訳システム、セルフチェックイン・チェックアウト端末、ロボットによる客室サービスなど、デジタル技術を導入し、現場の生産性を抜本的に改善する。 - 人材育成と活用

観光人材育成への投資を強化するとともに、特定技能外国人材の活用に向けた政策環境整備を推進し、安定的な労働力を確保する。

▶高額消費を妨げないための多言語デジタル・インフラの徹底

購買プロセスにおけるストレスは、高額消費を妨げる大きな要因となります。

- ストレスフリーな決済・予約システム

訪日客のタッチポイント全域(公式ウェブサイト、予約システム、SNS)で、英語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語など、主要な成長市場に対応した多言語対応を徹底する。特に、高額消費層が利用する予約・決済システムにおいて、複雑な手順や言語の壁がない、ストレスフリーなデジタル体験を提供することが、購買行動の促進に不可欠です。

まとめ:量から質への戦略的転換が日本の観光の未来を決める

2025年第3四半期のインバウンド市場は、訪日外客数が過去最速で累計3,000万人を突破するという量的な成功を収めました。これは、日本の観光市場が回復期を終え、新たな成長フェーズに移行した証です。

しかし、その裏側で、旅行者一人当たりの消費単価は前年比横ばいに留まり、「量」(Volume)と「質」(Value)の明確な乖離、すなわち「Volume/Value Divergence Paradox」が露呈しました。この単価停滞の真因は、宿泊費の高騰と、特に「娯楽等サービス費」が全体のわずか5.1%に留まるという高付加価値化の決定的な遅れにあります。また、単価の低い東アジア市場のボリュームが平均値を抑制する「平均値の罠」も課題です。

今後、観光立国推進基本計画の「消費額拡大」目標を達成するためには、円安頼みの買い物消費から脱却し、「価格メリット」ではなく「価値創造」による高額消費へのパラダイムシフトが不可欠ですし、高単価市場への資源集中、希少性の高いプレミアムな体験型コンテンツの開発、そして人手不足を解消するためのDX投資を通じた持続可能な成長への戦略的転換が求められています。

参照:訪日外客数(2025 年 9 月推計値)|JNTO 日本政府観光局

参照:国土交通省観光庁『【インバウンド消費動向調査】 2025年7-9月期の調査結果(2次速報)の概要』